![José Antonio Marina para Jot Down 1]()

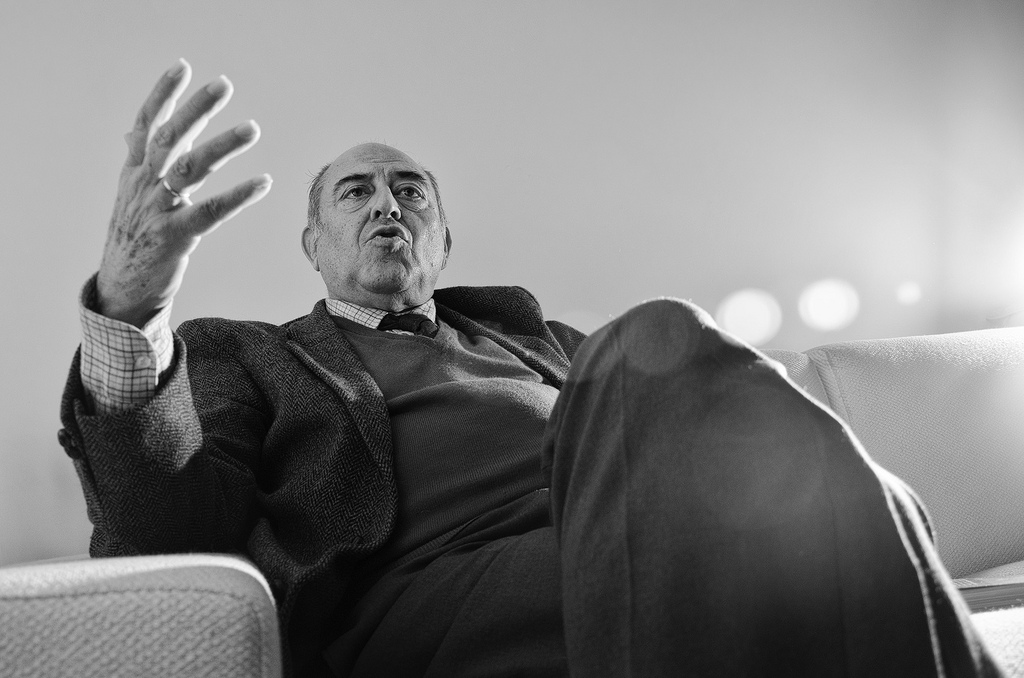

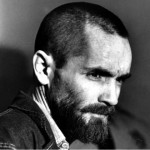

José Antonio Marina (Toledo, 1939) es un intelectual comprometido con su tiempo en un sentido amplio y literal. Escritor de éxito y renombre, ha escrito sobre los sentimientos, sobre la inteligencia, la dignidad, los Derechos Humanos, sobre ética, educación, política… Impulsor de la Escuela de Padres, de la que nos hablará hoy largo y tendido, es un hombre positivo y dialogante que se muestra encantado de compartir sus vastos conocimientos sobre una cantidad sorprendente de temas. Lejos de encontrarnos con el catedrático serio y distante que su ingente obra o su posición hubiera podido hacernos esperar, nos encontramos con una persona amable y bondadosa, un hombre divertido y honesto, que sabe disfrutar con lo hace, que se muestra encantado de poder compartirlo. Pocas veces se tiene la ocasión de hablar, en fin, van a ver ahora por qué, con alguien de la talla intelectual y humana de este hombre.

Hace unas semanas se felicitaba Carlos Herrera de que por fin hubieran retirado “ese bodrio” que es la asignatura Educación para la Ciudadanía.

A mí lo que me parece es que el que es un bodrio es Carlos Herrera. Porque habla sin saber. Educación para la Ciudadanía responde a una directiva de la Unión Europea que se decidió en la cumbre de Lisboa, donde acudieron todos los jefes de Gobierno, incluido José María Aznar. Intentaba resolver esta directiva algo que estamos constatando en todos los países europeos, que es la desafección de la gente joven por la política, la falta de criterios éticos claros y la falta de compromiso. Por lo tanto, era una asignatura necesaria para intentar dar una formación ética a esos alumnos. A mí me hubiera gustado más que hubiera sido una asignatura de Ética; la asignatura de Educación para la Ciudadanía no estaba todavía suficientemente perfilada, pero no hubo ocasión para hacerlo. Hubo una crítica tan feroz sin conocer el asunto… Se querían ver en la ley cosas que en realidad no estaban. Por ejemplo, se dijo que era una defensa del matrimonio homosexual (que no se trataba en ningún sitio), que era un sistema de adoctrinamiento. Se llegó a decir por parte de la Conferencia Episcopal que la escuela no tenía competencias para enseñar principios morales. Entonces, la escuela, qué tiene que ser, ¿las cuatro reglas nada más? ¿Sumar, restar, multiplicar y dividir? Esto es un disparate, porque todos, por acción u omisión, estamos dando una educación moral. Sobre este asunto creo que se dicen muchas tonterías. Muchísimas. La asignatura se llamaba “Educación ciudadana y educación cívica y de los derechos humanos”. De manera que el marco ético estaba claro: los derechos humanos. Ahora bien, si Carlos Herrera dice que esto de los derechos humanos le parece un bodrio, allá el.

En Inglaterra, en el año 94, el Parlamento definió el objetivo del sistema británico de enseñanza como el fomentar el desarrollo físico, cultural, intelectual y espiritual de los niños ingleses. ¿Cuál es el objetivo del sistema español de enseñanza?

Pues aproximadamente el mismo; desarrollar intelectualmente a los niños y desarrollar en ellos la aptitud para la convivencia democrática. Por tanto, la defensa de los valores democráticos debe formar parte de la educación, no solo formación para el trabajo, sino también para el desarrollo personal y el desarrollo como ciudadano.

Aquí hay un tema curioso: se habla también de la formación espiritual siendo un sistema laico. Por lo menos en dos ocasiones la alta inspección de la educación en el Reino Unido se preguntó por qué esto de la educación espiritual; no estaba nada claro, no era educación religiosa, ¿qué era? Como el Parlamento había dicho que había que dar formación espiritual había que tomarlo en serio. Y son muy interesantes las discusiones que hubo. Al final llegaron a la conclusión de que entendían por educación espiritual aquella educación sobre problemas que afectaban y preocupaban a todos los seres humanos y cuya respuesta no estaba dada por las ciencias positivas: el sentido de la vida, los problemas estéticos, los problemas morales, también los problemas religiosos. Sobre todas estas cuestiones se tenía que dar algún tipo de conocimiento a los alumnos. Así que una nación vitalmente laica como lo es la inglesa se tomó muy en serio la formación espiritual. En Estados Unidos también se insiste mucho en la educación espiritual, pero es una concepción distinta. Allí pertenecer a una iglesia parece que es una especie de garantía de decencia. No es lo mismo.

De hecho, el preocuparse por la formación espiritual es algo muy reciente ―la escuela Steiner― y hasta hace poco estaba muy mal visto.

Sí, es cierto. En España la educación ha estado siempre muy ideologizada. Entre otras cosas porque cuando se crea la Institución Libre de Enseñanaza ―que es, digamos, una educación muy liberal― la funda un grupo de catedráticos que deja voluntariamente la Universidad porque durante el Ministerio de la Educación de Orovio era obligatorio que todos los planes de estudio fueran aprobados por la Iglesia. Así que ante esta injerencia en una Universidad laica este grupo de catedráticos se separa. Siempre ha habido una mezcla de ideología. Con el plan del 38, cuando era Ministro Pedro Sainz Rodriguez, se decía que solo se podía estudiar el sistema filosófico de Santo Tomás de Aquino porque era el único adecuado para la mentalidad adolescente. Esta intromisión de la Iglesia en ámbitos que no son suyos ha desprestigiado todo lo que tiene que ver de alguna forma con la religión y también, de paso, con la espiritualidad.

Distinta es la espiritualidad, digamos, exótica; “yo soy monje zen”, pues bien, fenomenal, pero nada que tenga que ver con las tradiciones religiosas occidentales. Y aquí sí me parece que hay que señalar, tener en cuenta, desde el punto de vista de la antropología, que el hecho religioso es una constante de la humanidad; que, por lo tanto, lo que hay que preguntarse es por qué esta insistencia en contra del interés religioso ―con independencia de su verdad o de su no verdad, no se trata aquí de eso―, pues lo cierto es que durante grandes periodos de la historia la religión tuvo una influencia humanizadora muy potente. En un momento muy importante de la historia, en torno al 700 a 500 a.C., la idea de dios, que era hasta entonces la superfuerza, algo más bien terrorífico, cambió de sentido y se convirtió en un dios que protegía y que alentaba la justicia. En este sentido es en el que digo que tuvo un gran papel humanizador, que curiosamente volvió a cambiar cuando la religión se alía con el poder. Hasta entonces era la gran crítica del poder, que tenía también que rendir cuentas a dios. Es cuando las Iglesias asumen el poder de Dios y se convierten en todopoderosas ellas empiezan a ser muy peligrosas, cuando asumen un tipo de poder laico hasta ese momento. Es lo que vemos ahora en los países musulmanes. Es lo que pervierte a las religiones, aliarse con el poder político.

“¿Qué será de nosotros los malos jóvenes?” es el título de un encuentro/diálogo muy interesante y entretenido en el que participaste con el Juez Calatayud…

Uno de los días de mi vida en que mejor me lo he pasado, sin duda. Estaba la gente hasta en la calle, asomada por la ventana escuchando… Como con Calatayud tengo confianza fue muy ameno; él se estaba divirtiendo, yo me estaba divirtiendo. Estuvo muy muy bien.

Entre otros de los temas que abordasteis estaba el de que se ha pasado de una sociedad autoritaria con el modelo de familia basada en el respeto a una sociedad permisiva con el “prohibido prohibir” en mayo del 68. ¿Hay que reconstruir la autoridad?

Sí, sin duda. Escribí un libro que se llama La recuperación de la autoridad. El sistema autoritario tenía algo bueno, por eso ha durado tanto. Se basaba en dos aspectos fundamentales para la educación: la obediencia y el sentido del deber. Se dejaban fuera otros dos: la libertad y el pensamiento crítico, y por otra parte la reclamación de derechos. Era una sociedad muy sumisa. Desde el punto de vista educativo las personas sumisas son muy cómodas: asisten, aprenden y callan.

Fueron las generaciones, la mía y las siguientes, educadas en este sistema autoritario los que pensamos que teníamos que recuperar los otros dos aspectos fundamentales. Y se recuperaron, pero se perdieron los dos primeros. Hemos estado fomentando durante muchos años una educación basada solo en la libertad y en la reclamación de derechos, que es la sociedad permisiva. Se ha olvidado la obediencia, la obediencia a la norma, el compromiso ético y, por otra parte, el sentido del deber. Y ahora tenemos que ver en qué debidas porciones recuperamos estos cuatro aspectos igualmente necesarios. No podemos vivir solo de derechos si no se cumplen los deberes. Y no podemos vivir solo de libertad si no estamos también dispuestos a vincularlos a las normas éticas, a ciertos valores.

Aquí hay que distinguir dos cuestiones: cuando desaparece la autoridad entendida autoritariamente lo hace por muy buenas razones; estaba ligada al sistema patriarcal, a un sistema de adoctrinamiento religioso, a una ausencia de pensamiento crítico. Así, que hicimos muy bien en cambiar esto. Es solo que se nos fue de la mano. No tuvimos un buen sistema de frenada, nos pasamos. Y volver atrás es muy complicado; hay que empezar otra vez a explicar las cosas. Hay que explicar que, en el fondo, cuando estamos hablando de la autoridad nos referimos a una acepción muy bonita que procede del derecho romano. Se puede influir en una persona por coacción o por autoridad. La coacción es cuando yo te impongo esto y se acabó el asunto. La Ley Penal, por ejemplo, es un sistema coactivo. En cambio, cuando algo se impone por autoridad se impone por el respeto que causa el ordenamiento o la institución. Es un sentimiento que se basa en la excelencia. Por eso hay que ligarlos: cuando una persona quiere tener autoridad debe merecer el respeto, ganárselo. Esto se mantiene todavía en una expresión: “Es una autoridad en medicina”. Este tipo de autoridad es la que debemos recuperar.

Tengo una amiga a la que su hija le dice “dime si sí o si no, pero sin cuento, mamá”, pidiendo un directriz clara, sin explicaciones. ¿Qué hacemos los padres? ¿Mensajes tipo “porque yo lo mando” o les obligamos a escuchar la explicación?

Veamos. Lo primero es dar una explicación. Ahora bien, la explicación no hay que estar repitiéndola cada vez. Una es suficiente, y después ya se sabe a qué se está refiriendo. Esto es sobre todo importante en la adolescencia. Los adolescentes son debatidores interminables. A mí me despiertan ternura, pero es verdad que son muy pelmas, y como son incansables en el debate pueden acabar saliéndose con las suya por agotamiento de la parte contraria, que suelen ser los padres. Así, que se discute una vez, y se señala muy bien qué es negociable y qué no lo es. Hay que evitar el caer en repetir una y otra vez las razones, porque se las saben; ya se las has dado.

En la Universidad de Padres se tiene como lema que las cosas tienen arreglo pero no tienen fácil arreglo. ¿Cuál debe de ser el núcleo central de la educación?

La educación tiene dos grandes funciones: una es la instrucción, tienen que saber cosas, aprender; y otra es la formación del carácter. Esta está referida al desarrollo de los recursos intelectuales, afectivos y ejecutivos para que el niño esté en condiciones de enfrentarse a los problemas que va a tener inevitablemente, de aprovecharse de las cosas buenas, de tener aguante para soportar las malas y de elegir bien las metas. En este sentido nosotros hemos aprovechado lo mejor que se está haciendo, incluso lo mejor que nos viene de la biología. Sabemos, por ejemplo, que el miedo se aprende. Por tanto, vamos a ver si en vez de aprender a tener miedo aprendemos la valentía. El pesimismo se aprende. Entonces, vamos a aprender optimismo. La vulnerabilidad se aprende, pues aprendamos la resistencia. Es decir, a ver si le ponemos en buena forma, entre otras cosas, para que él sea capaz de tomar sus propias decisiones. Una función de la educación es dotarle de los recursos necesarios para que se encargue de tomar decisiones inteligentes.

La formación del carácter es una parte fundamental de la educación, sin olvidar que hay que estudiar matemáticas, física, etc. Como decía Gracián: “De nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda”. Cuando nos enfrentamos a un problema no solo tenemos que ser capaces de encontrar la solución; tenemos que ser capaces de ponerla en práctica, de llevarla a cabo. Y ese es el marco educativo de la Universidad de padres. Tenemos una idea de la formación del carácter muy potente: hemos tomado 167 programas educativos (el que se encarga de fomentar la resiliencia, el que se encarga de la creatividad, de la capacidad relacional…), un número que no es operativo, no podemos estar dando 167 programitas. Cuando los hemos puesto uno encima de otro hemos visto que hay zonas que se solapan, y ahí está lo importante. Son esa especie de grandes columnas las que intentamos fomentar con un tipo de programas que yo creo que también son didácticamente originales. No es como cuando se quiere aprender, por ejemplo, una asignatura donde los pasos son secuenciales (primero aprendo a sumar, luego a restar, luego a multiplicar, dividir…). Cuando lo que estás intentando es fomentar determinados hábitos los pasos no son secuenciales; los hábitos se adquieren por repetición. Lo que hemos hecho nosotros es crear unos programas en espiral, donde se va pasando siempre por los mismos sitios, pero a diferente altura según el desarrollo del alumno. Espero, cuando se consolide, que tengamos una generación UP, es decir, que se note qué críos han sido educados con nuestro modelo.

![José Antonio Marina para Jot Down 2]()

Nos decía Clara Grima, matemática de Sevilla, que el que va a la Escuela de Padres es el que no necesita ir a una escuela de padres, que el hecho de que esté allí ya implica una cierta preocupación por la educación de sus hijos y, normalmente, con esa preocupación y un poco de sentido común, va a hacerlo bien.

Creo que existe el mito de que los padres no se preocupan de sus hijos. Y yo no lo veo así. Hay muchos padres, la mayoría, que están muy preocupados, incluso presionados por la educación de sus hijos, pero no saben qué hacer. Sea porque se han hecho un lío, porque han recibido mensajes contradictorios, o porque tienen muy poco tiempo… Por ejemplo, el caso de las madres que trabajan, culpabilizadas intrínsecamente. Y eso tampoco es justo. Lo que encuentran en la Universidad de Padres es, por una parte, que se encuentran acompañadas por alguien —no tenemos ningún interés económico, es una fundación; ni político, ni religioso— cuyo principal interés es la educación.

Intentamos llevar a cabo el proyecto, eliminar el discurso trágico de la vida. Vamos a intentar que los padres, que están sometidos a muchas dificultades, presiones de tiempo, estrés, etc., en una sociedad en la que además los niños reciben muchísimas influencias que les llegan desde muy diferentes vías, reciban ayuda para que puedan hacerlo bien, digamos, con el menor esfuerzo y, además, con algo que yo creo que es una novedad nuestra; les decimos a los padres que su vida no se agota en ser padre o en ser madre, que ellos tienen su propio proyecto de vida, personal, laboral, sus relaciones de pareja.

Hemos creado también, por cierto, una Escuela de Parejas. Nos hemos dado cuenta de que muchísimos problemas que después se trasladan a los hijos son en realidad problemas que tiene la pareja. El proyecto de vida de la pareja debe mantenerse, ¿por qué? Pues porque es más duradero que el de los hijos. Estos, durante unos años, les van a exigir, es cierto, una dedicación muy intensa, pero esa no es su vida, es la vida de sus hijos. Y, por lo tanto, tienen que estar preparando el suave despegue de sus hijos. De otra manera lo que estaremos es ante una situación archiprotectora; los hijos se van a ir igualmente, pero peor preparados. Y que una madre que se ha dedicado en exclusiva al cuidado de sus hijos a ver qué pinta luego, cuando ya se van, ella en el mundo. Así, que es de los más sensato el enfoque: “sí, tenéis unas responsabilidades para con vuestros hijos muy profundas y muy fuertes, pero que no son eternas, tenéis que seguir manteniendo vivos vuestros proyectos personales”.

Esto conecta con el modelo de psicología positiva que expone de Martin Seligman, ¿no?

Sí, totalmente.

Estuve ―hago aquí un inciso― hace poco con él aquí en un evento muy curioso: nos invitaron a los dos los cocineros del País Vasco. Seligman alucinaba. Él ha tenido siempre algún problema de peso, le gusta comer. La cuestión fue que en San Sebastián iba a haber (ahora ya está en marcha) una universidad de cocina. Entonces, los Arzak y demás cocineros, que son muy simpáticos, se decían, “cómo vamos a estar nosotros en una universidad, si lo único que sabemos hacer es cocinar”. De modo y manera que decidieron ellos organizar unos cursos para aprender. Y es ahí donde estábamos Seligman y yo.

Probablemente en estos momentos Seligman es el psicólogo más influyente. Es un gran especialista en depresión. Cuando le nombraron Presidente de la Academia de Psicólogos Americanos se puso contentísimo; hizo un discurso presidencial diciendo que la psicología tenía que cambiar de orientación, que hasta ahora se había preocupado demasiado de los problemas y no se había preocupado de las fortalezas. Que era importante saber qué fortalezas tiene el ser humano y saber cómo desarrollar esas fortalezas.

Se ha insistido tanto en que lo importante es la felicidad que al final la felicidad se ha convertido en una moda un poco tonta, ¿de lo único que se trata es de eliminar todo lo negativo y de pasarlo bien? Eso nos da un modelo bastante flojito, porque ¿qué debo hacer cuando algo supone un sacrificio? Eso es negativo ya, no es pasárselo bien. Cuando hablamos de que hay que buscar la felicidad estamos hablando de un concepto de felicidad un poco pobre sin nos quedamos en el “aquí estamos para pasarlo bien”.

Nosotros en la UP, cuando hablamos de que hay que buscar la felicidad, estamos hablando de un concepto un poco diferente, lo tenemos muy claro; sí es cierto que la felicidad es lo que rige nuestro comportamiento en último término, pero entendida como la armoniosa satisfacción de tres grandes necesidades o deseos. Una de ellas es pasárselo bien. Pero solo una. La segunda es mantener unas relaciones afectivas con otras personas: de fraternidad, o amor, o amistad, o de compromiso, o de cuidado… Y muchas veces, cuando quieres mantener esto vas a tener que ceder un poco de felicidad, vas a tener que pasártelo no tan bien, en el sentido en que una madre se ocupa de su niño, por ejemplo: no causa ningún placer levantarse de madrugada a atenderlo, está perdiendo comodidad. Sin embargo, está satisfaciendo un segundo gran deseo que tiene, el de vincularse afectivamente a su hijo. Ahora bien, y esto es claro, las relaciones de pareja que se guían solo por el estamos juntos porque lo pasamos bien al primer problema se rompen, no estaba en el guión.

Y aún tenemos otro gran deseo que satisfacer, el tercero. Este es el que nos saca para bien de nuestras casillas: todos necesitamos sentir que progresamos. Necesitamos estar satisfechos de nuestras metas. Nadie quiere ser insignificante, ni insignificante ni estar empantanado, “¿esto es todo lo que hay? ¿Voy a sentirme así siempre?” Tenemos una especie de vocación de nobleza. Y tenemos que cuidar eso, esta aspiración a la grandeza.

Todo esto, entonces, ya es un concepto de felicidad más armónico, porque incluye el ser consciente de que si yo estoy comprometido con una gran empresa me tengo que esforzar; si quiero ser significativo tengo que buscar el sentido de las cosas; si quiero mantener unas relaciones amorosas satisfactorias tendré que perder alguna comodidad… Si vuelvo del trabajo a casa y lo que me apetece es tomarme un whisky y leer el periódico pero sé que mi mujer tiene ganas de hablar, pues o comodidad o mantener unas relaciones afectivas satisfactorias y saludables. No vas a poder tener las dos cosas al mismo tiempo.

Además, al definir la felicidad como “la armoniosa integración de los tres grandes deseos” es porque tienes que cuidar la armonía, no puedes ser feliz sin tener ningún disfrute, pero tampoco puedes serlo sin tener ninguna vinculación afectiva seria, o sin tener algún tipo de aspiración.

Seligman en su último libro ya no habla de happiness, habla de flourishing, que es una palabra que en español no suena muy bien, sí en inglés. Lo importante es el despliegue de las posibilidades, una tarea mucho más creativa.

Educar para la frustración: “Tenemos derecho a conseguir todo lo que queremos”.

Uno de los problemas de la educación permisiva es que no educaba para tolerar la frustración. Por lo tanto, las personas se vienen abajo en cuanto tienen algún tipo de contratiempo. Acabo ahora de publicar algo en la Revista de Pediatría sobre niños consistentes y niños vulnerables. Vemos que la resistencia también se puede aprender, la resistencia al esfuerzo y la resistencia a la frustración y, en aspectos ya más dramáticos, la resistencia a la adversidad. La frustración va a ser inevitable, la adversidad ojalá no la tenga que experimentar, y el esfuerzo es que es conveniente.

Has afirmado que los jóvenes se han instalado en un sentimiento de impotencia confortable. La película Solo es el principio (2012) es un documental que refleja la importancia de la educación y de aprender a pensar a través de un proyecto educativo en el que se introducen clases de filosofía para niños de tres y cuatro años siguiendo las ideas de Matthew Lipman; ¿hasta qué punto compartes este tipo de pedagogía?

Llevar la filosofía a la escuela no solo es conveniente, sino que es divertidísimo para los adultos. Ver los debates que hacen… En Francia publicaron hace años un libro no solo con los debates de clase, también incluía la explicación que los niños daban a sus familias sobre qué hacían en la clase de filosofía. Son explicaciones interesantísimas. Están los que dicen que dan cosas importantísimas y los que dicen que se habla solo de palabras, de lo que significan las palabras. Desarrollan la capacidad de argumentar. Un niño de siete años: “Yo estoy siempre pensando, pero no sé en qué”. O una niña de ocho: “Yo estoy segura de que entendería las matemáticas si comprendiera las palabras con que me las explican”. Eso se lo he trasladado a todos los profesores de matemáticas que conozco; “mejor consejo pedagógico, imposible: tienen que entender las palabras con que les explicáis matemáticas”.

Entonces, sí, me parece muy oportuno enseñar filosofía en las escuelas. Lipman fue un genio pedagógico.

En tu opinión hay que tener cuidado con las conductas que se premian porque se van a repetir. En relación a los reality shows y telebasura, ¿tendrían que legislar los políticos?

Sí, creo que los gobiernos están eludiendo sus responsabilidades. Tienen medios para actuar, todas las televisiones son concesiones gubernamentales, es decir; se pueden retirar. De todas formas, yo estuve en una comisión para ver si se debía o no permitir la censura dentro de la televisión, y al final eran más los inconvenientes que las ventajas; son asuntos complicados. Tendría que venir de una movilización ciudadana. Es una de las cosas que yo quise poner en marcha, que todo el mundo tenga la conciencia de que para educar a un niño hace falta la tribu, y que para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. Por lo que hace, por lo que compra, por lo que aplaude, por lo que premia. Que no se puede uno quejar, decir “qué mal habla este niño”, cuando uno se pasa cuatro horas al día viendo personas que se están insultando en prime time. Si estás viendo determinados programas de televisión estás maleducado a tus hijos. Luego todos esos consejos que le vas a dar, que vas a querer que siga, no van a valer para nada.

La violencia engendra violencia, eso sí está demostrado, ¿no?

Clarísimo, sí. Ahora, por ejemplo, estamos detectando en las escuelas que hay un repunte de machismo muy fuerte. A estas alturas. Las adolescentes contestan en un alto porcentaje en las encuestas que les parece muy bien que sus chicos las controlen, que eso es una demostración de interés, que controlen lo que visten, con quién hablan. No se dan cuenta de hasta qué punto eso es peligroso.

¿Puede tener eso precisamente su origen en la despreocupación que puedan tener los padres?

Creo que es más complejo. Las chicas notan de alguna manera que dominan la situación. Es como si hicieran una especie de concesión secundaria a los chicos. En el fondo ellas van a tener la voz cantante, ¿y por qué van a tener la voz cantante? Pues porque ―dicho en un tono zafio― tienen tetas. Es la concepción del “yo tengo las de ganar porque tengo un atractivo físico. Por eso voy a cuidar el atractivo físico, voy a pedir una operación de pecho…” Están obsesionadas con eso. Les da una falsa sensación de poder. La asociación americana de psiquiatría nos ha advertido de que estamos metiendo a las chicas en un lío complicadísimo; las introducimos a una edad muy precoz en un mundo adultamente sexualizado. Como en el momento de las adolescencia tanto chicos como chicas lo que quieren es ser mayores se produce una especie de lanzamiento erótico demasiado precoz. La Asociación Americana de Pediatría nos advertía de todo esto. Hace dos años, en el número de diciembre de la revista Vogue, apareció una campaña publicitaria con niñas maquilladas como adultos. En verano unos grandes almacenes ingleses lanzan un bikini sexy para niñas de siete años. Nos estamos pasando un poquitín de la rosca. La gente protestó y lo retiraron. La idea que subyace es que eso es culpa de los adultos, incluidos los padres. No sé si habéis visto Little Miss Sunshine; esas mamás encantadísimas con sus niñas maquilladas y contoneándose.

Hay una frase que dices que nos gusta mucho: “Los niños que necesitan más amor siempre lo buscan de la forma menos cariñosa”.

Sí. Eso es triste. Muchas veces, cuando encontramos niños violentos, o niños huidizos o niños que de alguna forma despiertan pocos sentimientos, lo que pueden es estar necesitados más que nadie. Por ejemplo, hay una división de los niños, que puede parecer un poco cruel, pero es operativa: hay niños fáciles y hay niños difíciles. A los niños fáciles es fácil quererlos. A los niños difíciles, que precisamente son difíciles porque son muy vulnerables, es difícil quererlos; son incómodos, son muy irritables. A todos nos gustan son los niños fáciles y monos. Igual en la escuela: a todos nos gustan los alumnos brillantes. Y la escuela está hecha para los torpes. Son los más torpes los que necesitan los mejores maestros.

![José Antonio Marina para Jot Down]()

Hablemos ahora de psicología y lenguaje. Dices algo muy interesante, y es que en la psicología hay un viaje de regreso de lo congnitivo a lo conductual. ¿Qué quieres decir exactamente?

La psicología es una ciencia joven y por lo tanto coqueta, se deja llevar por las modas. Y cada vez que aparece una moda se deja otra. A lo largo de mi vida he pasado por varias de estas modas en psicología: la psicología de la gestalt, luego vino el conductismo (que no fue una moda, fue una dictadura férrea, durante años), que no tenía en cuenta ninguna de las experiencias internas, solo la conducta. Os voy a contar un chiste: “Están dos psicólogos, un matrimonio conductista; hacen el amor y le pregunta ella: ya sé que tú has disfrutado, ¿me puedes decir si he disfrutado yo?”. Luego vino la reacción cognitiva, y se explicó todo por el sistema de creencias. Después se dio paso a la moda de la inteligencia emocional; todo lo explicaban las emociones. Y ahora creo que estamos en condiciones de organizar un modelo más completo que por primera vez no olvide nada. Se trata de que la función principal de la inteligencia es dirigir el comportamiento, y eso tiene que ver con la conducta. ¿Y cómo la dirige? La dirige utilizando información ―ahí entra el cognitivismo―, pero también gestionando las emociones. El director de orquesta, quien dirige, son las funciones ejecutivas. Si conseguimos organizarlo es un modelo muy potente.

Sí que es cierto que como la especialización en psicología es terrible, y como las funciones ejecutivas las están estudiando los neurólogos, los especializados en funciones ejecutivas, cada cual está metido en su nicho y no hay manera de ponerse en relación con los demás. En la Asociación Americana de Psicología hay, creo, 50 divisiones, y no se hablan entre ellas. Lo importante es la acción como eje central del ser humano.

Con respecto a esto que acabas de decir hay dos cosas muy importantes, una es de su libro La inteligencia ejecutiva, que hablas de una teoría de la inteligencia que comience en la neurología y termine en la ética. Conocemos para vivir de la mejor manera posible.

Claro. El marco biológico nos lo da la neurología pero a partir de ahí la inteligencia comienza a desarrollar un proceso muy interesante. En El bucle prodigioso, lo que estudio es cuál es el proceso que sigue la inteligencia, que en el caso humano tiene la capacidad de anticiparse, y al anticipar lo que hace es proyectar una posibilidad, crear una meta, e intentar llegar a esa meta. Para llegar ahí me entreno. Ese es el proceso por el que nosotros vamos en una especie de bucle prodigioso: cada vez nos permite apartarnos más del comienzo, de manera que comienza en la neurología, pero a partir de ahí empezamos a intentar dirigir el comportamiento para alcanzar metas lejanas, y al tener que dirigirlo y seleccionar los comportamientos nos metemos en la ética inevitablemente. Por eso suelo decir, cuando quiero escandalizar, sobre todo cuando estoy en ambientes muy técnicos: “la gran creación de la inteligencia no es el arte, ni la ciencia, ni la técnica; su gran creación es la bondad”. Cuando lo digo se dicen “este es gilipollas”. En español un “buen hombre” es casi sinónimo de débil mental, retrasado. Así que se lo explico. Cuando estamos hablando de inteligencia estamos hablando de la capacidad de resolver problemas. Hay dos tipos de problemas: los problemas teóricos, que se resuelven cuando encontramos la solución, y los problemas prácticos, que no se resuelven cuando encontramos la solución, sino cuando pongo la solución en práctica. Decía un senador americano, “pero por qué se preocupan tanto del conflicto de Israel; que se hagan cristianos y ya está”. En la práctica esto es, en fin, bastante complicado. Tema de las parejas, solución: “que se quieran mucho”. (Risas). “¿Pero qué hago cuando no puedo aguantar cómo deja los zapatos por la noche? Porque aun cuando le quiero mucho me pone de los nervios…”

Lo importante es resolver los problemas y dar una la solución. ¿Cuáles son los problemas más importantes, más urgentes, más complejos? Serán estos los que exijan más a la inteligencia. Son los que afectan a la felicidad personal y a la integridad de la familia, que son problemas prácticos. Así, una inteligencia capaz de resolver los problemas de la felicidad y la convivencia y de ponerlos en práctica, eso es la bondad. Ahora, si se entiende que la bondad es ser memo, que me tomen el pelo, y no protestar… No. La bondad es muy guerrera, muy complicada, muy inteligente, y muy tenaz.

Esto conecta un poco con el concepto de Bateson de la conciencia ecológica, ¿no?

Una parte. Es dirigirse por valores fundamentales, universales, por valores que soporten una prueba parecida a la reducción al absurdo en matemáticas. En matemáticas hay proposiciones que no se pueden demostrar, no se puede demostrar su veracidad. Lo que se hace es demostrar es que si son falsas, se llega al absurdo. Así que lo que te puedo decir es que como no aceptemos este valor moral, por ejemplo, la igualdad ante la ley de los seres humanos, que yo no la puedo demostrar, es una afirmación constituyente, llegamos a una situación insostenible.

¿En qué se diferencia esta inteligencia ejecutiva de la inteligencia exitosa de Sternberg?

Cuando hablamos de las funciones ejecutivas nos referimos a aquellas que nos permiten ejecutar nuestras metas, las que sean. Son un componente de la inteligencia. La inteligencia exitosa se refiere a un resultado, no es un componente.

Lo que la neurología nos dice es que la estructura del cerebro es una estructura jerárquica. Que hay toda una serie de procesos que están funcionando de una manera un poco autónoma, que no sabemos cómo se hace, y que una parte de lo que producen pasa a estado consciente por unos procesos que tampoco conocemos. Es un hecho incontestable que estamos continuamente haciendo cosas, incluso se ha descubierto lo que se llama el funcionamiento de la red neuronal por defecto, que realizamos una actividad desaforada en nuestro cerebro. Y que, por ejemplo, cuando creíamos que estábamos realizando más actividad estábamos en realidad haciendo menos que cuando creíamos que realizábamos menos actividad, que es cuando estamos, a mi juicio, manteniendo la memoria viva. Así que estamos haciendo muchas cosas de forma inconsciente, parte de todo eso pasa a ser consciente, y es cuando los humanos podemos influir en la sala de máquinas que está en el cerebro. Esa capacidad de poder dirigir las operaciones mentales, y a través de estas el conocimiento, es una función específica del cerebro y específica de la inteligencia. Esa conducta luego puede ser la de un monje zen o puede ser la del mismísimo Hitler.

Distinto es cuando dice Sternberg que la inteligencia es un modelo de inteligencia que puede ser más o menos exitosa. Yo prefiero aquí hablar en lugar de inteligencia exitosa de talento. El talento es la inteligencia que se propone unas metas y que es capaz de movilizar la información necesaria.

El lenguaje es una forma de representación del mundo y tiene tanto la capacidad de representar la realidad como de transformarla. En ese sentido, hay varias cosas muy interesantes en el libro La Inteligencia Ejecutiva. Por ejemplo, le llamas a la memoria de trabajo “memoria activada”.

Sí, porque the working memory es un concepto equívoco en los libros de psicología. Se utilizaba para la memoria a corto plazo, que es donde tenemos la memoria mientras estamos utilizando la información. Ahora se utiliza sobre todo cuando activo la memoria a largo plazo adecuada para la tarea que estoy realizando. Entonces, para evitar esa equivocidad, cuando hablo de memoria de trabajo estoy hablando de la capacidad de activar zonas de mi memoria adecuadas para esta tarea. ¿Por qué? Porque es importante saber que cuanto más amplia sea la memoria de trabajo que activo más capacidad vas a tener para resolver los problemas.

La aparición del lenguaje reestructura todas las funciones mentales. ¿Influye la estructura del idioma en aspectos cognitivos o conductuales de los grupos sociales que se desarrollan en ese lenguaje?

Ahora mismo hay toda una escuela… que yo critiqué, porque era excesiva. Yo creo que el lenguaje muchas veces intenta cambiar para poder expresar el mundo, pero sí es cierto que cuando nosotros aprendemos un lenguaje estamos aprendiendo un plano de la realidad, porque cada palabra que utilizamos es una herramienta para realizar la realidad. Te voy a poner un ejemplo: hay una realidad objetiva, que son los colores. Cuando ves cómo han denominado en distintas culturas los colores te das cuenta de que son muy diferentes. Hay idiomas muy primitivos que tienen solo dos palabras para todos los colores. Otros tienen una gran riqueza que ha ido apareciendo a lo largo del tiempo. Así, el marrón suele ser el último en aparecer, como dato curioso.

¿Qué quieres decir con que el lenguaje nos libera de la tiranía del estímulo?

Pávlov, que era inteligentísimo, decía que atendíamos a dos sistemas de señales: uno era el estímulo y otra la representación hablada del estímulo. Pero, claro, es distinto, el estímulo tiene que estar presente, mientras que la palabra está descontextualizada siempre. Por lo tanto, podemos responder a estímulos que no están presentes que están representados por palabras. Y eso nos permite una liberación, ya no solo respondemos a lo que está, sino que respondemos a presencias irreales, fantásticas, ficticias, conceptuales, de todo tipo, y eso es lo que abre nuestra capacidad de conocer. El idioma se mueve en una especie de atemporalidad y aespacialidad. Puede por tanto duplicar el mundo, y triplicarlo, cuadruplicarlo…. Por eso puede haber tantos universos ficticios. La mentira es una cosa del leguaje, el estímulo no.

El lenguaje modula el pensamiento racional, pero en las personas el estado más común es el de la contradicción, ¿de qué forma la inteligencia ejecutiva puede controlar esto? A veces incluso el lenguaje hablado no tiene nada que ver con el lenguaje corporal, hay una disonancia cognitiva…

Ante una sensación que puede hacernos experimentar unos sentimientos muy diferentes lo que hacemos es darle un nombre a lo que estamos sintiendo. Lo estamos haciendo manejable. A mis alumnos, por ejemplo, no les dejo que utilicen la palabra amor, porque la palabra amor es una palabra que nombra un sentimiento casi siempre muy confuso, pero que de repente simplifica. Uno se pregunta “qué siento por esta persona”, y por esa persona puedes sentir cosas muy diferentes, a ratos la podré aguantar, a ratos no podré vivir sin ella, que a ratos le divierte y a ratos le irrita. Es como en el poema de Lope de Vega:

“Desmayarse, atreverse, estar furioso,

áspero, tierno, liberal, esquivo,

alentado, mortal, difunto, vivo,

leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,

enojado, valiente, fugitivo,

satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,

beber veneno por licor suave,

olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,

dar la vida y el alma a un desengaño;

esto es amor, quien lo probó lo sabe”.

Decir que sientes amor por una persona es simplificarlo mucho. Sientes muchas cosas. Cuando queráis saber si amáis a alguien, no os preguntéis por qué sentís, porque no se trata de una palabra. Intentad contestaros a la pregunta: ¿qué me gustaría hacer con esa persona? Posibles respuestas: me gusta ir al cine, me gusta hablar con ella, me gusta meterme en la cama con ella, me gusta que me elogie… ¿pero te gustaría vivir con ella? Claro, si lo haces así, te das cuenta. Decir estoy enamorado, amo a esta persona y no querer vivir con ella. ¡Entonces, no me quieres! Es un sentimiento, sí, y es un sentimiento complejo, pero no es amor.

Es precisamente la inteligencia generadora la que puede empezar a lanzar a la inteligencia ejecutiva todas estas contradicciones, pero no puede pasar a la acción, porque la acción es solo un camino: o me comporto de un modo o me comporto de otro modo. Es la inteligencia ejecutiva la que, ante esa serie de posibilidades tiene que elegir una. La acción es siempre simple. Lo que tiene la acción de poderoso y también muchas veces de trágico es que unifica todo. Siento por ti esto, esto y esto. Pero lo que he hecho es que te he dedicado mi vida. Esto es lo que unifica todo lo demás. El mundo de la imaginación, o el mundo de las experiencias conscientes, es muy contradictorio. El mundo de la acción, tomar una decisión, no.

![José Antonio Marina para Jot Down 3]()

Según la Teoría de B. Bernstein del doble código hay un lenguaje “oficial”, legitimado, que es propio de la clase media y que coincide, además, con el de la escuela. ¿Hasta qué punto influye ese dialecto social en las competencias de los chicos y las chicas? ¿Coincides con esa afirmación?

Sí, en principio sí. Otra cosa es que muchas veces para resolver un problema tenemos que utilizar metacódigos o intentar romper el código, porque se han pervertido tal cantidad de palabras que nos encontramos con que no podemos utilizarlas. Quién se atreve a utilizar ahora la palabra disciplina dentro de las aulas… Nadie. Ni siquiera la palabra deber. Hay un estudio muy curioso sobre las razones por las que las personas participan en las ONGs. La explicación, digamos, más airosa, es “lo hago porque me apetece”. Parece que es como muy rastrera, muy pobre, si se dice “no, lo hago porque es mi deber”. Y, oiga, que el asunto es al revés.

El análisis de los resultados en las investigaciones sobre la inteligencia emocional en hombres y en mujeres pone de manifiesto que son estas últimas las que alcanzan un mayor índice de inteligencia emocional, aunque su autopercepción es más baja. Sin embargo, en los hombres ocurre lo contrario, ya que alcanzan índices menores pero su autopercepción es más alta. Esto nos hace suponer que los hombres se sobrevaloran y las mujeres de infravaloran con respecto a la inteligencia emocional, algo que también ocurre con el coeficiente intelectual. ¿Es la inteligencia emocional una cuestión de sexo? ¿Y la inteligencia ejecutiva?

En la inteligencia cognitiva todas las mediciones que tenemos son absolutamente equivalentes en hombres y mujeres (hay alguna pequeña tontadita, como la de que los hombres tienen más capacidad para imaginar rotación de imágenes). Respecto a la inteligencia emocional en cambio sí que hay diferencia: a las mujeres les interesan cosas diferentes que a los hombres. Y a mí me parece que el intentar unificar a todos es absurdo. Tienen intereses diferentes, las mujeres tienen un interés social mayor que el nuestro, que el de los hombres. Tienen más interés en mantener una vinculación y los hombres más interés en imponerse. Entonces, las chicas hablan más que los chicos, se pelean menos que los chicos, o lo hacen mediante palabras. Y luego, y esto ya sí es educativo, están más acostumbradas a hablar de sentimientos, lo cual produce después un efecto en las relaciones de pareja: las mujeres se mueven con más facilidad en las conversaciones de pareja mientras que los hombres se sienten ahí muy torpes. Por eso cuando quieren conversar los hombres hablan de temas objetivos y las mujeres de temas relacionales. Ese es uno de los problemas de comunicación. No obstante, sí creo que conviene, después de toda una etapa en que se ha insistido en la igualdad entre el hombre y la mujer, porque era necesario en muchos aspectos, en que hay que admitir que son iguales en unas cosas y muy diferentes en otras, y no pasa nada.

Esto conecta con lo que decías antes sobre cómo educamos con nuestros actos, con nuestra manera de hablar, cómo tratamos de forma diferente a niños y niñas en la infancia.

Sí, en esto posiblemente no hay un factor biológico, que sea un factor cultural. La educación que dan los padres a niños y niñas respecto al tema de los afectos sí es muy diferente. Los niños pequeños sienten tanto miedo como las niñas pequeñas. Sin embargo, se considera que está bien que las niñas tengan miedo, no así los niños.

¿Estás interesado en aplicar modelos psicométricos a la inteligencia ejecutiva?

Tenemos que valorarlo. Se empiezan a dar ahora algunos pasos. Hay distintas escalas para intentar evaluar o medirla de alguna manera. Lo que ocurre es que son escalas, digamos, casi de sentido común, pero no tenemos todavía garantía de que se mida exactamente. Estamos empezando ahora. En el libro he aislado ocho funciones ejecutivas; todavía está el número un poco fluctuante.

¿Vais a buscar el enlace neurológico?

Sí, claro. Tenemos que ver, primero, que hay varios procedimientos: uno es las imágenes funcionales. Sabemos, por ejemplo, que cuando se tienen ciertas carencias o se desarrolla una determinada actividad se iluminan ciertas zonas. Esto simplemente nos puede estar diciendo que se consume más energía… Otra forma es, cuando hay lesiones o cuando hay trastornos. “Esta persona no puede realizar esta función ejecutiva”. Por ejemplo, mantener una meta. Todas las personas que tienen una lesión en un determinado lugar del lóbulo frontal no saben mantener las metas. En tanto a la memoria de trabajo, ya es más difícil, porque está muy distribuida. Y la atención es un misterio. Hoy acabo de recibir un artículo precisamente en que parece que estaba ya fijada la zona que interviene en los niveles de atención.

¿Se puede en esos casos, aprovechando la plasticidad cerebral, como comentabas en el libro, educar a niños con un déficit claro de atención y luego observar el progreso a nivel fisiológico?

Una de las cosas que tenemos después de las investigaciones de Kandel, al que dieron el premio Nobel, es que todo aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, pero demostró además otra cosa: las psicoterapias también cambian la estructura del cerebro. Ahí nos movemos en el terreno seguro. Aún con todo, por decirlo en términos gramaticales, la neurología conoce muy bien la sintaxis neuronal, pero no conoce la semántica neuronal. Es decir, no sabe muy bien cómo se configuran los significados. Hace tiempo propuse algo y parece que se va confirmando: donde está la función principal del cerebro es en que es enormemente hábil para detectar o para inventar patrones.

Hay una frase que me gustaría que me matizaras, “La epigenética es la constatación de que el entorno y por lo tanto la cultura influye en la expresión génica”.

El siglo pasado, a finales, fue el siglo de la genética, se descubrieron cuáles son los ladrillos. El siglo XXI está siendo el siglo de la epigenética. Cada uno venimos con un genoma hecho, pero no todos los genes se expresan. Algunos sí, es decir, si eres blanco o negro, alto o bajo, etc. Hay otros, sin embargo, que tienen que ver con la inteligencia, con los sentimientos, que no. Cuando estamos hablando de que hay un gen de un sentimiento es de una simplicidad… Los genes lo que hacen es dar la orden de fabricación de una determinada proteína, una de esas proteínas puede ser un neurotransmisor. Entonces, si hay un gen que produce más serotonina, se producen una serie de alteraciones que nosotros vivimos como sentimientos. Pero sí es cierto que todo ese tipo de genes no se activan automáticamente, si no que se activan o permanecen dormidos según la influencia del entorno. Dentro del entorno está la cultura y dentro de la cultura está la educación. Por eso ahora se ha vuelto a recuperar una doctrina de un naturalista de hace muchos años, Baldwin, la de que las funciones de alguna forma se heredan, pero no solo por una cuestión genética, sino que la función cambia el entorno y el entorno cambia o selecciona de alguna forma. La especie Homo sapiens sapiens no hablaba. Ahora el niño nace con una predisposición a hablar clarísima. Ahí ha habido algún tipo de herencia. Lo que pasa es que no es un tipo de herencia directa, sino que es una herencia más compleja. Estamos en el siglo de la epigenética, y eso es muy esperanzador. Por cierto, una de las ventajas que tienen la neurología es que es una ciencia muy optimista, porque cada descubrimiento que hace nos dice que somos todavía más fantásticos de lo que creíamos.

“Los terráqueos se mueren de risa, pero también de aburrimiento” (Diccionario de los sentimientos). ¿Tener tiempo libre un peligro, se puede uno deprimir si está ocupadísimo?

Bueno, si está uno ocupadísimo se puede estresar. Estresarse es la respuesta orgánica a un tipo de situación que nos desborda. En cambio, el espacio vacío necesitamos llenarlo. El aburrimiento es una constante humana. El animal cuando no tiene nada que hacer se duerme. Nosotros estamos despiertos. Se produce entonces una situación incómoda de falta de estímulos. La tolerancia al aburrimiento es un asunto importante. Nosotros insistimos en que los niños tienen que aprender a aburrirse. De otra manera se produce una necesidad de estar continuamente buscando estímulos. Si algo no me divierte en 30 segundos, cambio. Y si es una persona, también. Son los emotion searchers: no puedes estar sin estar muy estimulado. Y eso es un problema.

Y eso está pasando factura…

Está pasando factura porque, por ejemplo, es uno de los caminos por los que se llega a la droga. La droga produce estimulaciones inmediatas.

Dice en La lucha por la dignidad que Gödel señaló que todos los sistemas formales dependían de algún gancho exterior al sistema, ¿a qué se refiere aquí?

El esquema es que tengo unos determinados axiomas, que no se pueden demostrar, y unas reglas de transformación. De ahí salen los teoremas. Cuando yo elijo los axiomas no puedo justificarlos, son constituyentes. Pero a partir de aquí entra en juego toda la mecánica de la lógica formal. Puedo tomar un axioma fundamental, pero hay siempre un último paso donde todo no es demostrable.

Por ejemplo, puedo tomar un principio fundamental, el principio de identidad, A es igual a A. Es algo que no puedo demostrar. Esto a mí me interesaba aplicarlo a la ética. Todos los principios éticos en estos momentos se basan en algo que no es demostrable, que ni siquiera es real, es un axioma constituyente. Los escojo no al azar, “Los físicos necesitamos elegir la geometría que conviene más a nuestro sistema”, es decir, se eligen por una determinada razón.

Así, por ejemplo, la máxima de Nietzsche: “La fuerza es la que fundamenta todos los valores”, otra podría ser la de los griegos, “La virtud es la que fundamenta todos los valores”, y nosotros hemos considerado otra, “La dignidad”. No podemos demostrar ninguna de las tres, porque son principios constituyentes, axiomas. Lo que podemos es, a la vista de la realidad que tenemos, hacer una constitución que empiece diciendo “Todos los seres humanos son iguales en dignidad y de esa dignidad derivan derechos”, porque resuelve problemas, situaciones indeseables. ¿Pero tenemos o no tenemos dignidad? Hombre, no es una realidad científica, no lo podemos demostrar, es un principio constituyente, un axioma que aceptamos, que hemos convenido aceptar.

Para acabar sí me gustaría comentar contigo otra de las cuestiones que aparecen en La Inteligencia Ejecutiva: cuando se habla del becario que utiliza Twitter como némesis de lo cultural. Precisamente nosotros hacemos llegar la cultura a través de Twitter.

Yo también lo utilizo. Lo uso para resumir las conferencias en un tweet, es decir, con buen fin. Y, hombre, es un recurso dramático, literario. Lo que pretendo con ese juego es facilitar la vida al lector. Es una argucia, o astucia pedagógica.

Tu abuelo, el abogado y profesor Juan Marina Muñoz fue amigo y condiscípulo de Unamuno. ¿Con quién te gustaría que te relacionaran dentro de 100 años?

Con Unamuno no (risas). Me gustaría que me relacionaran o con alguien del mundo de la ciencia o con alguien del mundo de las buenas acciones. Durante una época sabía con quién quería que me relacionaran: Norman E. Borlaug. Unas de mis pasiones son la botánica y la horticultura, y Borlaug, al que dieron el premio Nobel de la paz, no el de biología que merecía, se dedicó a crear nuevas variedades de plantas que permitieron resolver el problema del hambre. Creó, por ejemplo, los arroces que se podían cultivar en terrenos de salinas, los trigos de caña baja… Lo que a mí me hubiera ser es el artífice de una empresa que fuera al mismo tiempo el National Geographic, Amnistía Internacional y Walt Disney Productions.

![José Antonio Marina para Jot Down 4]()

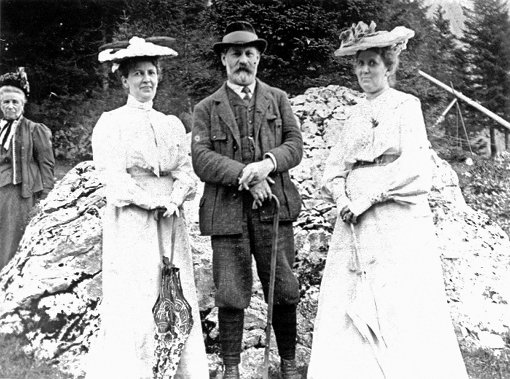

Fotografía: Gonzalo Merat