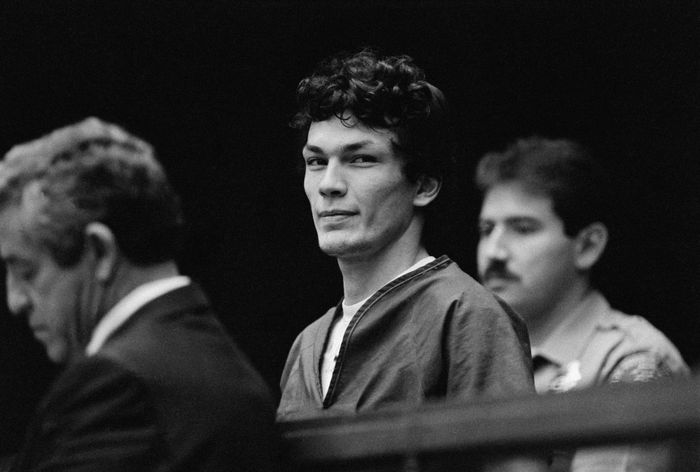

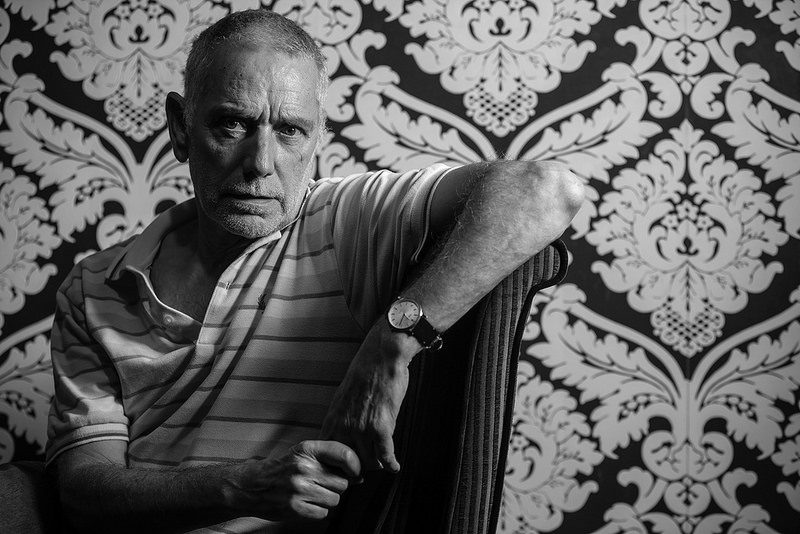

Fotografía: David Airob

![]()

Tras casi cuarenta años ejerciendo como psiquiatra, el doctor Javier Álvarez (Ponferrada, 1950) ha optado por un plan de jubilación bastante poco convencional. De ser jefe de servicio del Hospital de León se ha pasado al activismo por el cambio psiquiátrico. Su asociación, Nueva Psiquiatría, es el producto de su larga experiencia profesional unida a una fuerte inquietud humanista y una mentalidad crítica con el rumbo que ha tomado la atención a la salud mental.

Nos encontramos en Barcelona con un hombre amable de apariencia calmada, incluso algo ascética, de mirada intensa. Imagen que deja paso a una fuente inagotable de pasión por el saber, curiosidad investigadora y sabiduría en cuanto empieza a contestar a nuestras preguntas. La misma fuerza que le permite llevar adelante un proyecto de esta envergadura.

Además de psiquiatra eres doctor en Filología Hispánica. Escribiste una tesis sobre la relación entre la mística y la depresión.

Es algo que ocurrió de forma casual. Por razones que no vienen al caso, durante los años noventa estuve muy ligado a las Carmelitas Descalzas de León. Esto me permitió conocer la obra en prosa de San Juan de la Cruz. Todo el mundo conoce sus poesías, pero casi nadie sabe que tiene esas mismas obras en prosa. Muy engorrosa, obsesiva y difícil de leer, pero muy interesante desde el punto de vista místico. Leyendo el libro segundo de Noche oscura, me di cuenta de que describía perfectamente la depresión melancólica tal como la definen los psicopatólogos. Con todos los síntomas, unos datos muy precisos; quien describe eso, o lo ha vivido, o se lo han contado de primera mano. La inhibición melancólica, el sufrimiento, la parálisis del pensamiento, las ideas delirantes de ruina, estaba todo. Además, con interpolaciones de alivio, los «toques gozosos que me envía Dios» en los que siente todo lo contrario. Es decir, también describe la psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar. Es la primera persona que usa la palabra interpolar, quinientos años antes del DSM-III.

Me llamó mucho la atención, así que quise hacer una tesis sobre ello. Se lo propuse al catedrático de Literatura Española de la Universidad de León, le pareció muy atractivo y me la dirigió. Hacerla me obligó a revisar la mística cristiana —también la musulmana y la oriental— y descubrí que había una tradición muy larga del estudio de lo que se conoce como la noche, el desierto, el descenso a los infiernos, la purificación, el ser destruido para nacer a una nueva vida… esas vivencias depresivas existen a lo largo de toda la mística. Vi que, además de elementos depresivos y maníacos, la mayoría de los místicos experimentaban otras vivencias extraordinarias como dones de Dios. Describen una serie de elementos que forman parte de la psicopatología en psiquiatría: las alucinaciones, las ideas delirantes, las revelaciones que San Agustín llama visiones intelectuales puras. De repente, tienes un conocimiento nuevo que se te impone y que crees con absoluta verdad, que es el sinónimo de idea delirante primaria en Jasper.

¿Te ha influido esta inquietud humanista en tu práctica profesional? ¿De alguna manera has podido aprovechar todo ese bagaje?

Influye porque, al descubrir todo aquello, decidí extenderlo fuera de los místicos a artistas, creadores, literatos… y encontré las mismas vivencias en gente tan dispar como Marcel Proust o Dostoyevski. Las obras de Dostoyevski están cargadas de vivencias psicopatológicas. Él era epiléptico y durante las crisis parciales, en el aura que precedía a las crisis generalizadas, tenía esas vivencias del «minuto sublime», de gozo inefable, de depresión y melancolía. También en pintores como Van Gogh, con esos retorcimientos que hace en todas las figuras, esa distorsión que debía percibir. Que yo mismo he percibido en alguna ocasión haciendo mucho deporte o activando demasiado el cerebro: llega un momento en que la luminosidad cambia y entonces percibes las formas diferentes.

Este hallazgo me ha llevado a elaborar el concepto de hiperia, porque si todas esas vivencias han sido fuente para muchas personas de una creatividad inmensa, no las han concebido como patológicas sino integrado como normales en su vida, entonces quizá deberíamos plantearnos las cosas de otra manera. A partir de ahí he procurado, cuando mis pacientes vienen con esas vivencias, formular los casos desde otra perspectiva y no desde la psicopatología que dice que, si tal síntoma aparece, eso es un fenómeno patológico. Si todas las mañanas oigo a la Virgen María que me habla, me ayuda y me tranquiliza y me da normas de vida para afrontar el día… ¿por qué eso va a ser patológico? Sin embargo, en psicopatología el fenómeno alucinatorio está descrito como está: una percepción real que proviene del exterior sin estímulo que la provoque. Ya, pero esto se mete en la psicopatología, ¿por qué?

Hablaríamos de que, si se escuchan voces, no preocuparse tanto por suprimirlas, sino por comprender el motivo de que suceda.

Hildegarda de Bingen, una de las místicas que leí, oía voces y tenía visiones a los cinco años, sobre todo alucinaciones auditivas. Como era hija de nobles, a los nueve años la metieron en un convento, según la costumbre de la época. Allí su maestra Jutta le decía: «De eso que oyes no tienes que hablar con tus compañeras, porque si no te van a etiquetar de chiflada». Tuvo toda la vida estas alucinaciones que no le supusieron ningún problema, al contrario, las interpretaba como audiciones divinas. Que le ayudaron a crear sus obras de música, una forma de gregoriano bastante monótono. Pero, bueno, ha sido una mujer creadora en cuanto a literatura y obra musical. ¿Por qué eso va a ser patológico?

Se puede decir que ese sería el origen de Nueva Psiquiatría. A partir del descubrimiento de San Juan de la Cruz, empiezo a concebir la psiquiatría de otra manera. Por supuesto, para la mayoría de una manera muy heterodoxa, pero que a mí me convence y que a las personas que tienen estas experiencias y que son etiquetadas de algo también les convence.

Pues te lo íbamos a preguntar, de dónde había surgido esta idea de Nueva Psiquiatría.

El origen primero surge de esa tesis. Después, al darme cuenta de que además de la depresión aparecían otras manifestaciones psíquicas, seguí profundizando y llegué a la conclusión de que la única entidad clínica que permite explicar esos fenómenos integrando todas estas experiencias de esos creadores —sean literatos, artistas o científicos— serían las crisis epilépticas parciales simples en las que no hay alteración cuantitativa de la conciencia. Lo que antes se llamaban ausencias: una crisis epiléptica parcial que precede a la generalización. Es una vivencia psíquica en la que el sujeto tiene una experiencia extraordinaria. Pocos segundos después se produce un ataque convulsivo generalizado. Hoy se sabe que esas crisis parciales pueden aparecer sin que haya generalización posterior. Una parte del cerebro se enciende hipersincrónicamente y da lugar a una vivencia: una alucinación, una idea delirante, una despersonalización, un ataque de pánico, un déjà vu… Esto significa que un grupo de neuronas —doscientas mil, o diez millones—, inusualmente y sin que se sepa muy bien por qué, se organizan para activarse a la vez en determinada zona del cerebro: si es en el área temporal será una vivencia afectiva, en la occipital será una visual, si es en la zona temporal posterior se llamará auditiva… Entonces no me quedó más remedio que hacer una segunda tesis doctoral sobre mística y epilepsia, que la hice en Medicina y ahí planteé la hipótesis de la hiperia.

Esto le puede pasar a cualquiera.

Sí, hay vivencias hipéricas que están descritas como epilépticas y que las tenemos todos. El déjà vu hay muy pocas personas que no lo hayan experimentado alguna vez. Si te lo están registrando en ese momento con el electroencefalógrafo, produce una punta, y el epileptólogo te dice «crisis parcial simple». Y, como esas, otras muchas. No voy a entrar en las epilepsias reflejas, pero la epilepsia musicógena significa que con un estímulo musical se te despiertan vivencias afectivas que no sabes de dónde vienen y que te inundan: una alegría, a veces mezclada con tristeza que te hace llorar sin saber por qué… esas son experiencias que hemos tenido todos oyendo música. Por tanto, me pregunto qué sentido tiene seguir llamándole a esto epilepsia como algo patológico, por qué no hipersincronía hipérica y asumirlo como un funcionamiento normal del cerebro. Porque todos tenemos esa capacidad, unos más desarrollada que otros. De aquí surge la hipótesis de la hiperia, que por supuesto concibe todas esas experiencias como normales.

![]()

Esta visión que desarrollas contrasta con la práctica psiquiátrica que te debiste encontrar. ¿Cómo era cuando tú empezaste? ¿Cómo ha evolucionado con los años?

Cuando yo empecé era mejor que después. Yo hice la especialidad del 73 al 76, cuando me dieron el título de especialista. Aquella psiquiatría era más holística que la actual. A pesar de que yo me formé con un catedrático de Psiquiatría que era de corte básicamente biologicista, que tenía un enfoque de psiquiatría clásica. Un hombre que había estado varios años en Alemania estudiando psicopatología de autores alemanes y franceses. El concepto entonces era que la enfermedad mental tenía base orgánica, pero se contemplaban al mismo tiempo los factores ambientales y sociales que pueden influir en que esa premisa orgánica se ponga en marcha o no. Pero la psiquiatría que aparece a partir del año 80, y que fueron los que me llegaban a mí al servicio en que trabajaba en León… la verdad es que me he quedado alucinado con lo que ha ocurrido con la psiquiatría.

¿Qué es lo que más te sorprende?

Que la psiquiatría, de una manera no casual, sino causal y predeterminada, se ha convertido no en biologicista, sino en bioneurotransmisora. Hoy todos los trastornos psiquiátricos los explican a través de la neurotransmisión. Lo cual es una utopía, porque conocemos una millonésima parte de lo que hay. Se supone que hay cien mil neurotransmisores o más en nuestro cerebro, y solo sabemos el funcionamiento —muy por encima— de quince a veinte. ¿Cómo me atrevo entonces a decir que entidades tan complejas como la esquizofrenia o el trastorno bipolar son debidas a un fallo de la dopamina? O, cuando eso no da resultado, es un fallo del glutamato, o, cuando tampoco da resultado, busco otro. ¿Y los otros cien mil cómo intervienen en la esquizofrenia? Pero nos venden la moto de que se sabe cuáles son los mecanismos bioquímicos de esas enfermedades y es mentira. Esto hay que decirlo; solo hay indicios.

Si a un astrónomo le preguntan qué se conoce del universo, te dirá que de la Tierra sabemos bastante. De Marte mucho menos, acabamos de descubrir que hay agua. De Urano no conocemos casi nada y de la galaxia de Andrómeda prácticamente no tenemos ni idea. Pues así está el conocimiento del funcionamiento cerebral, hay que ser honestos. Lo mismo con las causas. Llevan cuarenta años buscando las causas genéticas de la esquizofrenia. ¿Y adónde han llegado? Que yo recuerde, en 2013 había doce mil marcadores posibles de esquizofrenia. Al principio eran dos o tres, pero encuentran cada vez más. Como dice Jim van Os, se está dando la paradoja de que la esquizofrenia es algo que está en el genoma, va con la condición humana. Lo cual me encanta, porque creo que esa enfermedad ni existe, ni debe seguir diagnosticándose. De hecho, los estudios genéticos van en ese camino. Los más organicistas ya están renunciando a la búsqueda de una explicación genética. Cargan más las tintas en el factor ambiental, en esa posible predisposición genética, pero sobre la que es imprescindible que actúen factores ambientales para que esas variantes se activen.

Algunos profesionales nos comentaban que esa hiperespecialización en la parte más biológica o neurológica hace que surjan profesionales en la práctica clínica que desconocen totalmente la historia de su disciplina. Que no leen filosofía, ni novelas y que al final eso es tan importante como lo otro para comprender la base del sufrimiento humano.

Lo comparto completamente. Cuando empiezan a llegar los psiquiatras formados a partir del DSM-III —porque todo tiene una causa, y el punto de inflexión de la psiquiatría se produce ahí—, su formación es exclusivamente bioneurotransmisora y lo demás lo ignoran. Y te miran como un bicho raro que crees en cosas humanísticas, como si fueras poco científico. Luego se dan cuenta con la práctica clínica de que no les queda más remedio que adquirir otras herramientas porque los fármacos dan muy poco de sí. Pero esto a mí no me extraña, porque no es casual. Viene programado desde entonces, nos están intentando meter a todos por esa misma vereda de la neurotransmisión. Si a los residentes en Psiquiatría la única formación que se les da es esa, pues tiene que ser gente muy curiosa y ávida de conocimientos para salirse de lo que le bombardean durante su periodo de enseñanza. O bien chocar con la realidad clínica cuando ya son especialistas y darse cuenta de que necesitan otras herramientas. Hoy muchísimos psiquiatras jóvenes están convencidos de que la psiquiatría bioneurotransmisora es la única que permite explicar los trastornos psiquiátricos y en la que hay que basarse para entenderlos. A mí eso me parece un error garrafal.

Tú debiste vivir el movimiento de la antipsiquiatría.

Yo viví los coletazos, porque va desde los sesenta a mediados de los setenta. Lo que pasa es que en España estábamos en las postrimerías de la dictadura franquista y aquí no había mucha posibilidad, pero sí que, en el periodo de formación, leía a todos los antipsiquiatras: a Cooper, a Laing, a Basaglia… y me empapé de ellos. La hipótesis de trabajo de Cooper, la metanoia, es muy atractiva: el esquizofrénico no es que esté paranoico, está más allá de vuestra mente y es el único que ha sido capaz de librarse de las influencias sociales, y por eso prefiere vivir en otro mundo. Por lo menos esas lecturas influyeron en mi manera de concebir la psiquiatría.

¿Qué te ha influido más a la hora de plantearte Nueva Psiquiatría, si es que has tomado algo de la antipsiquiatría?

Creo que es un continuo. La naturaleza, afortunadamente, me ha dotado de un cierto grado de locura, o de problemas psiquiátricos, y eso me permite empatizar cuando oigo conflictos psíquicos. Ha sido un proceso en que las explicaciones fáciles de los libros no eran suficientes. Hay un hecho recurrente: si te paras a profundizar en los síntomas de un paciente —por ejemplo, en sus ideas delirantes—, si dedicas horas con él, aunque solo sea al nivel de confrontación lógica y racional, al final ni el paciente ni tú sabéis si está delirando o no. Las cosas se difuminan y no son como aparecen en los textos, aunque sean clásicos de psicopatología.

Desde mi condición personal, pasando por la época en que empecé a formarme en Psiquiatría, ver el desaguisado que vino después con el DSM-III y finalmente descubrir la obra de San Juan de la Cruz —que me permitió acceder al conocimiento teórico de la mística y ver que había otras explicaciones—, todo este conjunto de factores es el que me ha hecho replantearme la profesión.

Por otro lado, eso se relaciona con la creación de Nueva Psiquiatría, que es un movimiento práctico. No son hipótesis ni creencias ni formas de hacer mi trabajo profesional, sino que es un movimiento de activismo por el cambio psiquiátrico, que consideramos que es necesario e imprescindible.

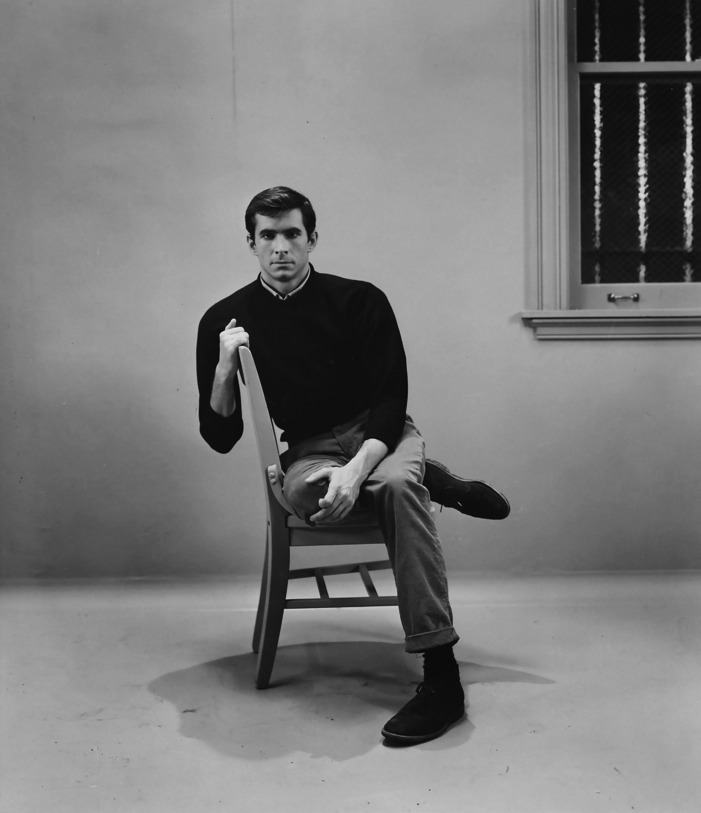

![]()

Hay más movimientos por el cambio psiquiátrico, en Inglaterra por ejemplo la asociación de psiquiatras se negó a seguir usando el DSM. ¿Os coordináis con otros movimientos que promuevan cambios?

Sí, nos coordinamos. O lo intentamos, aunque tengamos dificultades. Siempre he sido una persona inadecuada, he vivido mucho en la imaginación —la «loca de la casa», como decía Santa Teresa de Jesús—. Cuando aterrizo en la realidad y hago algo que se relaciona con los demás, casi nunca ha sido de la manera más adecuada. Al poner en marcha Nueva Psiquiatría, yo desconocía los movimientos de activismo existentes. Y no los citaba, hablaba de mi planteamiento. Esto me granjeó muchas hostilidades, lo cual es lógico, porque, si ya había gente que llevaba grupos de autoayuda y profesionales con años de trabajo por el cambio psiquiátrico, aparecer yo proponiéndolo… eso nos ha dificultado la relación con grupos de activismo en España. Pero intentamos cicatrizar esas heridas, de las que me culpo personalmente.

Estamos en contacto con movimientos internacionales, diría que los más potentes y significativos en cuanto a cambio psiquiátrico, como es Jim van Os, en Holanda. Jim es psiquiatra y profesor de la Universidad de Utrecht, un hombre con un nivel clínico e investigador muy elevado, en la línea de lo que hemos hablado antes; hay que cuestionárselo todo otra vez, los diagnósticos y los tratamientos, como se están haciendo no valen. Hay que acercarse al entorno del usuario, conocerlo y empaparse de los factores sociales y vitales para intentar resolver algo. Jim van Os vendrá a dar una conferencia de Nueva Psiquiatría el 20 de abril a Madrid.

Además, está Jaakko Seikkula, un psicólogo al que en 1985 la sanidad finlandesa nombró jefe de servicio en Laponia Occidental, y le permitió poner en marcha un modelo asistencial psiquiátrico totalmente diferente, que se llama «Diálogo Abierto» y que consiste sencillamente en que, en lugar de que el paciente acuda con la crisis aguda al dispositivo psiquiátrico, es el equipo psiquiátrico el que, coordinado con atención primaria y trabajadores sociales locales, se desplaza allí. Se discute el caso con todos los elementos del entorno (familia, compañeros de trabajo, amigos…) y se valora hasta que se llega a una composición de lugar de qué ocurre. Después, el equipo se reúne para hacer una propuesta diagnóstica, explicada a todos también, y en función de esto se inicia un tratamiento no farmacológico la mayoría de las veces. Lo interesante del Diálogo Abierto es que en el 80% de los casos de psicosis no necesitan usar psicofármacos, sino un diálogo horizontal lo más abierto posible para clarificar el conflicto. El nivel de reintegración social de esos pacientes con psicosis aguda es también del 80%, a diferencia de otros países donde baja al 40%. Seikkula vendrá en octubre a dar una charla patrocinada por Nueva Psiquiatría.

También nos comunicamos con Joanna Moncrieff en Inglaterra, que es una de las figuras más representativas de Critical Psychiatry. De hecho, también dará una conferencia en julio. Está especializada en psicofarmacología y nos hablará sobre las barbaridades que se están haciendo con los psicofármacos. Son contactos aún débiles porque somos una asociación naciente, y porque además hemos renunciado totalmente a todo tipo de subvenciones. No queremos dinero porque lo acaba corrompiendo todo. Acabas teniendo una asociación como Cruz Roja o como Cáritas, por poner alguna, que puede cumplir algunos de los cometidos originales que tenían, pero son más una empresa que otra cosa.

¿Entonces con qué tipo de recursos trabajáis?

Lo que hacemos es un trabajo diario, persona a persona, para formar grupos de soporte… para aprender a enfocar el problema psiquiátrico de otra manera distinta. Porque creemos que es imprescindible crear un tejido social de profesionales, usuarios y familias. Y también simpatizantes, porque puede haber personas que no estén directamente implicadas en la psiquiatría, como son los enseñantes o los medios de comunicación, pero que quieran formar parte de esos grupos. Es complejo explicar esto, pero solo con que un familiar escuche de varias personas, incluidos profesionales: «La esquizofrenia que le han diagnosticado a su hijo, póngala en tela de juicio porque entre otras cosas no se sabe ni lo que es», es un cambio importante. Entre todos cuentan su experiencia y eso permite abrir otras perspectivas a esa madre que asumía que su hijo sería un inválido crónico y estaba preocupada por dónde dejarlo cuando se muera. De eso se trata en estos grupos, de aportar una perspectiva diferente a la que nos transmite la psiquiatría oficial. Así puedo ir después a mi psiquiatra o psicólogo sabiendo que eso que me cuentan de que los reguladores del humor para el trastorno bipolar son de por vida no es cierto. Que eso es una hipótesis que no está ni mucho menos probada. Que sigue habiendo recaídas a pesar de los reguladores, y que no quiero estar toda la vida tomando litio porque me está jodiendo el riñón o produciendo un hipotiroidismo, y, si estoy siete años sin recaídas, pues no es necesario. Es ese empoderamiento el que buscamos.

Con esto ya nos has contestado a medias la siguiente pregunta, porque queríamos saber cuáles eran para ti los problemas actuales de la atención a la salud mental.

El mayor problema que tiene la psiquiatría actual lo dijo Thomas Insel cuando todavía era presidente del National Institute of Mental Health (NIMH): «El mayor problema de la psiquiatría es que hemos llegado a una sociedad donde la mitad de la población cumple criterios para un diagnóstico psiquiátrico». En 2005, cuando Kessler publica un artículo sobre la prevalencia de la enfermedad mental en Estados Unidos y llega a la conclusión de que uno de cada dos norteamericanos reúne criterios para ser diagnosticado, se empiezan a remover todos los gabinetes de los equipos directivos de la salud mental de todos los gobiernos del mundo preguntándose adónde hemos llegado. ¿Cómo es posible que la mitad de la población sea enferma mental? Algo no va.

El trabajo de Kessler se replicó en otros países del norte y de Centroeuropa, y los resultados son parecidos: 47% en Holanda, 45% en Francia. Entonces en 2013 sale el DSM-V e Insel, aún presidente del NIMH, lo recibió con estas palabras: «Nuestros pacientes se merecían algo mejor… el principal fallo del DSM es que no tiene validez». El NIMH retiró todo apoyo económico a investigaciones basadas exclusivamente en diagnósticos DSM. Insel se despidió dos años después diciendo: «Si llenáramos el hueco que hay entre lo poco que sabemos y lo demasiado que hacemos, salvaríamos muchas vidas». El modelo DSM es el que sigue imperando en los países desarrollados en un 90% de la práctica psiquiátrica. Lo que ha ocurrido con el DSM-III ha sido funesto.

Es un relato chocante, cómo se elaboró el DSM-III. Más de setenta psiquiatras reunidos en una sala creando las categorías y síndromes; después ha ido evolucionando en ediciones posteriores. No parece un manual muy riguroso. ¿Crees que con el DSM-V esto ha tocado techo y no tiene más futuro o por dónde van a ir los tiros?

Yo pienso que el DSM-V ha tocado techo, porque las autoridades sanitarias de todo el mundo han dicho que hasta aquí hemos llegado. ¿Sabes lo que es media población enferma mental? Implica un 20% de población con minusvalías psíquicas, con incapacidades. No hay dinero para pagar eso ni desde el punto de vista sanitario, ni social, ni de la pérdida de horas laborales que produce. Supondría el hundimiento de la economía. Es una barbaridad a la que hemos llegado y de ahí no podemos pasar. Me atrevo a pronosticar que no va a haber DSM-VI. El DSM-I aparece en el año 1952 y tenía ciento seis trastornos psiquiátricos, cuya definición seguía siendo la que daban los textos de psiquiatría. El DSM-III introduce por primera vez el elemento de criterios concretos de diagnóstico psiquiátrico. Entonces el manual dice: «Si de estos siete síntomas hay tres, podemos diagnosticar esquizofrenia». Esto fue una perversión tremenda.

La esquizofrenia la describió Bleuler en 1912 como un concepto bastante complejo y distinguía entre síntomas primarios, que eran los que permitían definirla, y síntomas secundarios, que eran una especie de secuelas. La concibe como una ruptura, una fragmentación —es lo que significa esquizofrenia, mente partida— de las distintas partes de la mente. El pensamiento, la afectividad, la percepción empiezan a ir por su lado, y eso da lugar a unos síntomas primarios que son: la alogia, donde el sujeto no es capaz de razonar lógicamente; el aplanamiento afectivo, esa persona no es capaz de establecer sentimientos válidos o adecuados; y la tendencia autista, donde se repliegan en sus pensamientos y cada vez establecen un contacto más superficial. Estos síntomas primarios, a los que después se pueden añadir alucinaciones o ideas delirantes, es a lo que Bleuler llamó esquizofrenia. Que es lo que Kraepelin llamaba psicosis maníaco-depresiva. ¿Qué hace el DSM-III? Con que tenga una alucinación y una idea delirante es suficiente para diagnosticar una esquizofrenia. ¡Pero si se pueden tener por mil razones! Un estrés mantenido, cuatro días sin dormir, seis semanas de exámenes, una sustancia psicotóxica… Cualquier sustancia del organismo o pequeña alteración cerebral que aún no se haya revelado puede dar lugar a alucinaciones. Entonces, ¿cómo con esos dos síntomas secundarios se atreven a diagnosticar una esquizofrenia cuando luego muchas veces, años después, resulta que tenía una esclerosis en placas que no había aflorado? Esta es la perversión del DSM-III.

Con el trastorno bipolar, lo mismo, flexibilizó los diagnósticos de tal manera que pasamos de quinientos mil maníaco-depresivos en España en aquellos tiempos a que se multiplicaran por tres o por cuatro actualmente. Este caso es aún más grosero, porque la psicosis maníaco-depresiva exigía que hubiera una fase maníaca, donde la persona está por las nubes, y otra melancólica clara, donde está completamente hundido. ¿Qué hace el DSM-III? Basta con una fase maníaca para diagnosticar un bipolar. ¿Por qué? El argumento es que la fase melancólica se da por supuesta. Reacciones maniformes pueden ser debidas a muchas razones, que a veces tardan años en aparecer. Pero, si están ocultas, el psiquiatra, que solo tiene esa formación, diagnostica fase maníaca: como no hay causa manifiesta que lo explique, trastorno bipolar. Que es equivalente a enfermedad orgánica, hereditaria, para siempre y que necesita un tratamiento farmacológico crónico. Hay un millón y medio de personas en España tomando antiepilépticos y litio como supuestos reguladores del humor —digo supuestos porque he visto recaídas con y sin litio—, y creo que las dos terceras partes no tienen lo que antiguamente se llamaba una psicosis maníaco-depresiva. Esto es una tragedia. Es que es grave. En el DSM-III ya se amplían los diagnósticos de ciento seis a más de trescientos. A partir de ahí la cosa se ha moderado, y el DSM-V tiene solo más de trescientos cincuenta. El varapalo ha venido con el DSM-III.

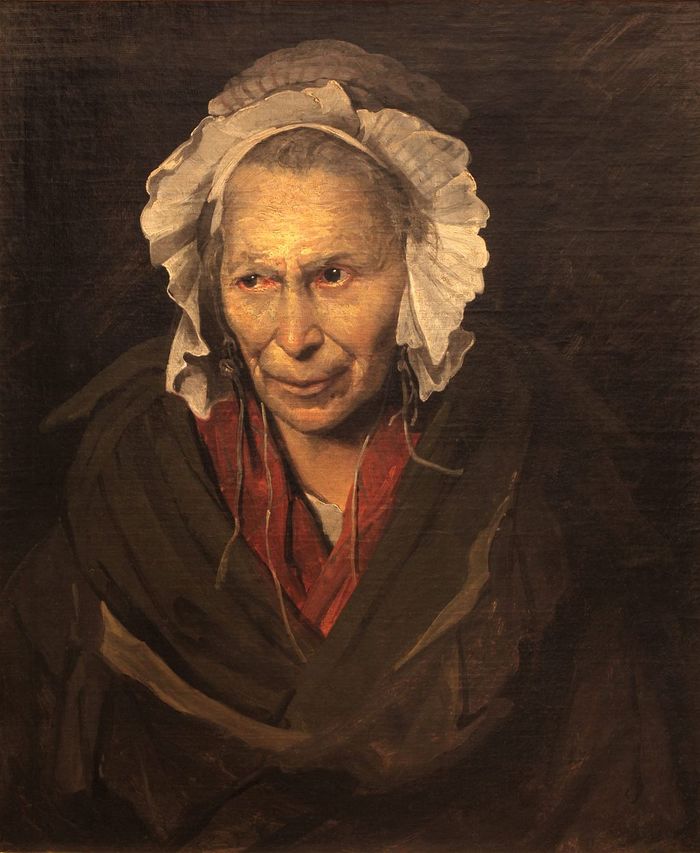

![]()

¿Qué motivo crees que hay detrás de esa aparición del DSM-III y esa tendencia que ha habido?

La industria farmacéutica. Yo no veo otra explicación. El otro día leía un artículo de un psiquiatra bastante lúcido que decía que entiende que la industria farmacéutica haga eso porque está para obtener beneficios. No puedo compartir esa afirmación, porque estará para obtener beneficios, pero no a cualquier precio, sino siempre que dé salud. Si lo que provoca es daño y más enfermedad, entonces ya no es una industria farmacéutica, es un capital desbocado. Pero creo que estamos en esa situación. Es fácil ver que la industria en estos últimos años, más que buscar mejorar la salud de las personas, busca vender. Dedíquese usted a la cosmética o a prestar servicios, pero no a la salud.

En psicofarmacología es evidente que todo este cambio ha sido promovido, dirigido y meticulosamente llevado a cabo por la industria farmacéutica. Y, hay que decirlo también, con la connivencia de lo que podríamos llamar «creadores de opinión» en psiquiatría. Esto viene de Estados Unidos. Yo no conozco cómo funciona la APA, donde hay quince o veinte mil psiquiatras, y cómo ha conseguido ese grupo directivo llevar las aguas hacia el terreno que les indica la industria farmacéutica. Lo que sí sé es cómo funciona en España. Cualquiera que tenga curiosidad por saber cuál es el grupo de treinta o cuarenta psiquiatras que están en el núcleo de toda esta trama —pagados como asesores, consultores o conferenciantes—, lo tiene muy fácil. Los datos están ahí, con abrir la página de Cibersam es suficiente. Es un centro financiado fundamentalmente por el Instituto Carlos III, en el que hay veinte grupos de investigación psiquiátrica.

Si buscas los veinte jefes de investigación, te das cuenta de que la mayoría de ellos son también jefes de los servicios de psiquiatría de los hospitales más representativos de España. Al mismo tiempo, son catedráticos y profesores titulares de Psiquiatría de las principales facultades de Medicina de España. Además de eso, organizan todas las conferencias, congresos y cursos donde reciben información los que se forman en psiquiatría. Ellos mismos dicen en su presentación que publican el 90% de las investigaciones que se hacen en psiquiatría. ¿Esta gente en qué línea trabaja? Cuando te metes en la página de Cibersam y miras qué publica cada uno, te vas dando cuenta. Y por eso nos han impuesto el sistema que nos han impuesto, que es un sindiós. La mitad de la población está enferma. Eso es un sinsentido, pero el afán es venderle psicofármacos a la mitad de la población.

¿Esta «alianza» entre psiquiatría e industria farmacéutica no supone ningún conflicto de intereses?

Un artículo para mi gusto banal sobre el uso de la terapia electroconvulsiva incluía un apartado de conflictos de interés. En la mayoría de las revistas indexadas en PubMed te obliga a indicarlos. Es un artículo en el que figuran ocho autores y solo uno es español. Pues bien, tal y como se puede leer en el propio artículo, «EVP ha recibido becas de investigación y se desempeñó como consultor, asesor o representante de las siguientes empresas: Almirall, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Elan, Eli Lilly, el Instituto de Investigaciones Forestales, Gedeon Richter, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Jazz, Lundbeck, Merck, Novartis, Organon, Otsuka, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis, Servier, Solvay, Schering-Plough, Shire, Sunovion, Takeda, United BioSource Corporation y Wyeth». No acuso de nada a nadie, probablemente esto sea legal, pero dice mucho de por dónde va la orientación que le dan a la investigación estas personas. Porque esto es válido para la mayoría de los jefes de investigación de Cibersam y buena parte de los investigadores discípulos suyos y a quienes están formando ellos.

Hay otro artículo donde aparecen psiquiatras españoles —casi todos de Cibersam excepto algunos, que son empleados de un laboratorio farmacéutico de Barcelona— en donde te das cuenta de que los propios empleados del laboratorio y esos trece señores están trabajando conjuntamente. En los conflictos de interés, la ética de la revista les obliga a decir que tres son empleados de AB Biotics, y los demás tienen conflictos con quince laboratorios, incluido AB Biotics. Con lo cual no hay más que decir. Esto es lo que hay, no es una denuncia, insisto. Estoy dando cuenta de datos públicos para que la gente, usuarios, familiares, profesionales —que hay muchos profesionales que ignoran todo esto y actúan de buena fe— sepan lo que hay.

Estaríamos ante un escenario donde un grupo de personas con mucha influencia están decidiendo qué es una enfermedad mental y qué no. Explícale a una persona que lo que se consideraba que tenía, que era una enfermedad mental, de repente desaparece.

En el DSM-III desaparece la homosexualidad como enfermedad mental, que se dice pronto. Esto es muy importante: desaparece porque los propios «afectados», los homosexuales, deciden que hasta aquí hemos llegado y se unen. Esto es lo que tenemos que hacer ahora con la mayoría de los trescientos cincuenta trastornos psiquiátricos que nos han metido. Concienciarnos, empoderarnos y decirles: «Métanse ustedes estos trastornos psiquiátricos por donde les quepan, porque no tragamos por ahí». Hoy, si comes poco, anorexia. Si comes mucho, bulimia. Si comes poco y luego te das atracones, trastorno por atracones. Pero ¿qué hay, tres enfermedades distintas? ¿Hay tres receptores distintos de los doce que se conocen, de ciento cincuenta mil que no se conocen, para esto?

O lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la psiquiatría infantil. Debe haber unos cinco millones de niños tomando anfetaminas para el TDAH. Pero ¿ustedes de qué van? Luego sale el Departament de Salut preocupado —como el propio Congreso de los Diputados— porque no se está prestando suficiente atención al TDAH y hay muchos niños que lo padecen y no se están medicando. Su folleto, concretamente, dice que es un trastorno debido a una disfunción del lóbulo prefrontal. ¡Pero si del lóbulo prefrontal no se sabe prácticamente nada! Solo que parece ser que es lo que distingue al hombre del mono. Pero de los procesos afectivos, cognitivos, verbales, de conciencia que ocurren allí no sabemos mucho. Cómo se atreve usted a decir que algo tan específico y tan vago al mismo tiempo como que un niño sea inquieto es debido a una alteración del lóbulo prefrontal. El problema es que, a los dieciocho años, como la anfetamina no les sirve para nada y seguirán mal, buena parte de ellos comenzará con antipsicóticos y al cabo de poco tiempo acabarán con diagnóstico de esquizofrenia. La incidencia de esquizofrenia en los últimos años se ha multiplicado por tres o cuatro en los principales países de Europa entre la población joven. Es toda una deriva hacia la catástrofe.

Por un lado, estaría ese empoderamiento que está apareciendo entre los afectados, que van adoptando el modelo asociacionista del feminismo y movimientos LGTBI, y, en la otra parte de la balanza, los profesionales, a los que les cuesta entender que quizá no saben tanto como parece y decidirse a salir de esa posición privilegiada. Decidir que alguien está enfermo o no le cambia la vida a un paciente, pero, por otra parte, está validando tu profesión. ¿Qué opinas de ello?

Estoy de acuerdo, pero matizaría. Un estudiante creo que hoy termina la carrera de Medicina con veinticuatro años. Preparas el MIR, lo apruebas y empiezas la especialidad. Un chaval de esa edad, al que durante cuatro años están bombardeando literalmente con cursos, congresos y prácticas diarias en una orientación determinada, cuando se pone a ejercer la especialidad, entiendo que lleve unas orejeras que le hacen muy difícil ver otra cosa. Irá aprendiendo a base de darse cacharrazos con los malos resultados de solo utilizar psicofármacos. También quiero puntualizar, estoy convencido de que hay muchos psiquiatras que intentan hacer su trabajo de forma honesta y lo mejor que pueden. Por lógica ha de ser así. Si alguno de vosotros es psicólogo, sabéis que tanto la psiquiatría como la psicología son profesiones humanistas en sí mismas, porque estás tratando con los problemas de una persona, por mucha psicofarmacología que te hayan metido. Ese contacto humano diario a pecho descubierto con las personas te tiene que humanizar, te ha de influir. Creo que los psiquiatras somos la profesión más autocrítica que hay dentro de la Medicina; el problema no está ahí, sino en esa trama entre farmacéuticas y creadores de opinión. Es importante que seamos capaces de desmontarla; los profesionales tendrán mucho que decir en el nuevo modelo de psiquiatría por el que estamos peleando.

![]()

El análisis que haces de los problemas psiquiátricos puede ser compartido por movimientos pseudocientíficos o new age, que pueden verse reflejados en este planteamiento y acercarse a vosotros. Estaba pensando en la bioneuroemoción y este tipo de «pseudoterapias». ¿Te preocupa que se os asocie con este tipo de movimientos?

Pues sí, me preocupa. Y, a la vez, no me preocupa, porque ya se han acercado. La bioneuroemoción, la medicina germánica de Hamer, los del reiki, los de las flores de Bach… se han acercado todas las terapias alternativas. Pero en el artículo tercero de los estatutos de Nueva Psiquiatría —y creo que aquí hemos acertado— dice: «El objetivo fundamental es promover para poner fin al actual modelo psiquiátrico de modo que sea sustituido por uno diferente que elimine o palíe el gran número de daño que comporta el actual. Ello implica poner en tela de juicio toda la teoría y la práctica psiquiátrica». Si ponemos esto en duda, además de toda la teoría psicológica —porque la psicología clínica está basada en gran medida en la psicopatología—, obviamente también lo hacemos con las terapias alternativas. No estamos cerrados a nada, pero no tragamos con cualquier cosa.

¿Cómo estáis organizando vuestro movimiento? ¿Qué acciones estáis proponiendo?

Nueva Psiquiatría se organiza en grupos que se llaman Grupos Abiertos Terapéuticos, son abiertos porque, a diferencia de los GAM (Grupo de Apoyo Mutuo), que son estrictamente de usuarios o familiares, los forman además profesionales y simpatizantes. Todo el que pueda aportar puede participar. En los GAT se escucha a todo el mundo, y si llega una persona a la que le ha ido bien con las flores de Bach, pues bueno. No es un grupo para recibir algún tipo de tratamiento; ni el psiquiatra ejerce como psiquiatra, ni el psicólogo, ni el que usa las flores de Bach emplea ese tratamiento con nadie del grupo. No, el psiquiatra, el psicólogo o el abogado que quieras que te defienda tu problema legal te lo buscas tú. Aquí lo que hacemos es compartir entre todos, conocer, saber para empoderarnos. Para que cuando mi psiquiatra me venga otra vez con el Trevicta pueda decidir que se acabó la inyección trimestral. Lo que intentamos entre todos es conocer cómo está la situación y de esa manera hacerle frente.

Te he leído ser bastante crítico con las bases científicas de la profesión. ¿Tú crees que realmente se está avanzando en validar científicamente conocimientos o mucho de lo que se hace se reviste de un cientifismo para dar carta de naturaleza a ciertas ideas, prácticas o suposiciones?

Yo creo que sí se ha avanzado. Sobre todo en medicina se ha avanzado en cuestiones técnicas. Date cuenta de que dentro de poco van a desaparecer los cirujanos. De hecho, están desapareciendo ya: hoy en día gran parte de las operaciones en el interior del organismo las hacen los radiólogos. Han adquirido tal habilidad para ver las partes más recónditas de una arteria que con una cámara llegan hasta el pequeño trombo que se está formando, lo raspan y evitan una cirugía toraco-cardíaca a pulmón abierto.

También en la neuroimagen. Otra cosa es lo que se lee en la prensa. Hace años que no la leo, pero cuando la leía me hacía mucha gracia. Cada dos o tres meses aparecían titulares como «Ya se ha descubierto la causa de la esquizofrenia». Es verdad que con la neuroimagen le das una tarea a una persona, por ejemplo, le dices «piense en el chocolate», y hay unas zonas del cerebro que se activan más. Ahora, a saber por qué se activan. Si porque te gusta el chocolate, o porque tuviste un empacho y te llevaste un disgusto, o porque tienes problemas con la alimentación. Pero la simplificación es «ya se sabe dónde reside el pensamiento».

Se está avanzando algo en el conocimiento de la neurotransmisión, es cierto, y eso posibilitará crear psicofármacos más específicos y con menos efectos secundarios. Ahora, que no nos digan que esos fármacos son antipsicóticos, porque si entre todos los psiquiatras y psicólogos del mundo no han sido capaces de definir la psicosis… Llámenlos como se los ha llamado siempre, tranquilizantes. Díganme que son fármacos sintomáticos que calman a la persona.

No negamos estos avances, pero de ahí a que con esos conocimientos se deduzca que somos capaces de decir qué es la esquizofrenia o el trastorno bipolar, y que además conocemos los mecanismos neurotransmisores que lo explican y cómo revertirlo, pues ese salto es el que no vamos a permitir, porque es el que le interesa a la industria farmacéutica. Pero es falso.

La crítica al DSM es el vender uniformidad como si fuera objetividad. Se dice que, si vas a diez expertos en el aparato digestivo, prácticamente todos te van a decir lo mismo, mientras que, si vas a diez expertos en salud mental, te vas a encontrar diagnósticos que pueden variar totalmente de uno a otro. Cómo vas a pretender que eso sea objetivable.

Mira, la artritis reumatoide es una enfermedad de la que se desconoce la causa. Se cree endógena, al parecer con carga hereditaria y que cursa por fases; unas de actividad sintomática y después periodos de remisión. En este sentido, se parece a la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Los médicos son capaces de ver la lesión en la articulación, pero nosotros los psiquiatras no vemos nada. Que se diga que tiene el ventrículo tercero ampliado o una atrofia cortical no es específico de nada. Hay personas completamente demenciadas que no tienen atrofia cortical ninguna y personas con atrofia cortical manifiesta que no presentan signos clínicos de nada. Quien trabaja con artritis reumatoide puede ir al microscopio y encontrar algo: inflamación, citoquinasas. Existen marcadores específicos que, si aparecen en la sangre, indican que se va a producir la artritis. Insisto, los psiquiatras tenemos doce mil marcadores de esquizofrenia que son totalmente inespecíficos más allá de aparecer con más frecuencia en la población esquizofrénica, pero esos mismos marcadores los puedes tener tú. Cuando yo era un psiquiatra joven se puso mucha esperanza en el test de supresión de la dexametasona. Parecía que el exceso de funcionamiento corticoide de la glándula suprarrenal podía ser un marcador de la psicosis maníaco-depresiva, y durante unos años se hicieron muchos estudios. Al final resultó que no marcaba absolutamente nada. No tenemos datos objetivos y esto hay que reconocerlo.

Si no hay evidencias biológicas y tenemos un manual diagnóstico que se basa en criterios categoriales poco válidos, ¿cómo se enfoca la práctica psiquiátrica? ¿Hacia dónde va?

Plantear que no exista la psiquiatría ni las enfermedades mentales y empezar todo de nuevo sería ir al despeñadero, en el buen sentido de la palabra. Yo como psiquiatra, ante situaciones concretas, si permaneciese pasivo creo que estaría cometiendo un crimen.

Por ejemplo, una psicosis puerperal en una mujer que acaba de dar a luz. Pasa dos o tres días completamente ida, alucinada, delirando. En estas circunstancias una chica joven en nuestra unidad de agudos de León arrancó las rejas de la ventana y se tiró a la calle, suicidándose desde un séptimo piso. Como psiquiatra, sé que si le pongo Valium en vena y está cuatro días durmiendo se le pasa. Luego, si tengo esa herramienta y puedo salvar esa vida, lo hago. Quien habla de una psicosis puerperal habla de una psicosis melancólica o una fase maníaca donde el sujeto puede hacer cualquier barbaridad. ¿Eliminamos la psiquiatría? Pues no, tampoco puedo decir eso. En determinados momentos estoy obligado a usar unos psicofármacos, porque sé que es la herramienta más rápida para cortar una situación de verdadero peligro. Para eso tiene que quedar la psiquiatría.

Del edificio psiquiátrico, en su parte médica, habría que tirar el 90% y dejar ese 10% que sí que sirve. Y que requiere unos conocimientos médicos, porque muchas veces es distinto si esa psicosis es debida a que la glándula suprarrenal está funcionando con más cortisol o a un problema de hipertiroidismo. Lo que pasa es que el problema es mucho más complejo. La enfermedad humana conlleva aflicción, sin aflicción no hay enfermedad.

Esto supone cuestionar el mismo concepto de enfermedad mental.

Mira, con dieciocho años fui a estudiar a Galicia, donde se me pusieron las manos y los pies deshechos de hongos. Si voy a un sitio húmedo, vuelven a aparecer. Tengo una micosis latente, pero como no me molesta no voy al médico desde hace cuarenta años. Pero, si me analizan, me lo encontrarán. La enfermedad humana tiene que llevar ese sufrimiento que me impida hacer mi vida normal y me impulse a pedir ayuda. Cuando un psiquiatra se encuentra ante alguien que sufre, un melancólico que quiere morirse, que cree que lo ha hecho todo mal y que el tiempo no pasa, es imposible que se quede en darle un tricíclico. Probablemente con la medicación la fase melancólica en vez de seis meses dure seis semanas, pero no te puedes quedar ahí. Estableces una relación humana. Es ahí donde empieza la parte psicoterapéutica de acompañamiento y apoyo emocional por parte del psiquiatra. Es inevitable que el psiquiatra haga esto también. Cuando ves a una persona con un sufrimiento tan grande empatizas. De ahí que muchos psiquiatras, en contacto con esta realidad, quieren conocer más, aprender otras herramientas para poder ayudar a esas personas no solo con el fármaco.

Ahí se ve la necesidad de un cambio de paradigma. Tu caso personal es un ejemplo perfecto, se puede enfocar como una enfermedad, pero en este caso concreto se puede ver como una ventaja.

Lo he dicho antes. Afortunadamente, el destino o la naturaleza me han dotado con un cierto grado de sufrimiento psíquico y eso creo que es un don que he tenido. El sufrimiento no tiene por qué ser necesariamente negativo. Estamos entrando ya en filosofía, pero creo que vivimos en una sociedad del confort, del placer y del consumo que en algunas cosas se está equivocando. El sufrimiento forma parte de la vida. Como la muerte. No queremos mirar allí, y es un error, porque de esto también sacas fruto.

![]()

Con todo esto que hemos hablado, ¿la esquizofrenia, en definitiva, sería una enfermedad?

La esquizofrenia para mí no existe. Hace mucho tiempo que vengo repitiendo que «esquizofrenia delenda est». Igual que Catón el Viejo estuvo treinta años terminando sus discursos con la frase «Cartago delenda est» aunque no viniera a cuento, salvando las distancias, hay que hacer lo mismo con la esquizofrenia. Ya se ha estudiado bastante, se han gastado cientos de millones de dólares en investigación genética o bioquímica, y cada vez hay más datos apuntando a que la hipótesis de Bleuler no ha podido ser verificada. ¿Para qué nos empeñamos en seguir manteniendo un diagnóstico que conlleva esa penalización tremenda de considerar que ese enfermo va a acabar con una demencia? Eso se les transmite a todos los familiares. Se les dice que es una enfermedad muy grave que poco a poco va a ir deteriorando a la persona. Frases literales: «Olvídese de que siga estudiando Medicina. No va a sacar la carrera, como mucho que haga una formación profesional por pasar el tiempo». Esto, a los padres de un chaval de veinte años al que se le diagnostica esquizofrenia. Mantener este concepto que no ha podido ser verificado a pesar de lo muchísimo que se ha estudiado y que supone condenar en vida a cientos de miles de jóvenes… yo creo que antes de morir veré la desaparición de la esquizofrenia.

¿Y el trastorno bipolar?

Tal como lo codificó el DSM-III no vale. El concepto de psicosis maníaco-depresiva sí que parece que existe desde la época de los griegos, la medicina hipocrática ya lo describía. Parece que tiene algo más de consistencia, pero no se sabe mucho más. Si soy capaz de vivir mi fase maníaca y melancólica de forma que no me perjudique en la vida, no es una enfermedad. Ha habido muchos místicos o artistas que han podido llevar sus fases sin necesidad de ir a ningún psiquiatra. A pesar de haber un sufrimiento, tenían la suficiente voluntad para seguir con su vida e incluso sacar de ahí una fuente de creatividad. ¿Es una enfermedad o no? Yo diría que sí y no. Si no te produce un modo aflictivo que te lleva a una vida anómala, pues no lo es.

Sobre el trastorno límite de personalidad, o en general los trastornos de personalidad…

Llevo dándole vueltas a este tema más de cuarenta años y creo que ha sido un error meter los trastornos de personalidad en el listado de enfermedades mentales. Esto viene de mucho antes del DSM. De Kretschmer y Sheldon, que hablaban de los tipos somáticos, cada uno con una personalidad: el pícnico, una personalidad ciclotímica, el asténico, una esquizoide, y el atlético, una epileptoide. Todo eso quedó en agua de borrajas, es mentira podrida. Una hipótesis que no se comprobó nunca. Hay variantes de personalidad, cada uno tiene la suya; los rasgos son más acusados en unas personas que en otras. Puedo tener rasgos histriónicos y que me guste el teatro o hacer de mi vida una tragicomedia, ¿es patológico? Yo he sido un neurótico toda la vida, de joven fui diagnosticado de neurosis de angustia, como se llamaba entonces. Pero, llamarle a eso enfermedad, ¿para qué? ¿Esto quién lo cura, si es que hay que curarlo? Si he de vivir con mi angustia, tendré que aprender a manejarla y defenderme cada vez mejor, un trabajo que tengo que hacer yo. Se están medicalizando todos los trastornos de personalidad y es un error. Con un trastorno de angustia te recetan serotoninérgicos de forma continua y, cuando hay un pico agudo, un ansiolítico. Entonces mi responsabilidad en aprender a manejar esa angustia queda en manos de los fármacos. Los trastornos de personalidad los sacaría fuera de la psiquiatría. Si los psicólogos queréis seguir conservando esas entidades para darles el tratamiento psicoterapéutico adecuado, allá vosotros, me parece bien. Pero, desde el punto de vista médico psiquiátrico, no tenemos nada que hacer con una personalidad del clúster que sea, y medicalizarlo es peor. Porque es desempoderar al sujeto de su problema.

El impacto que tiene en la vida de una persona una etiqueta diagnóstica psiquiátrica puede ser demoledor. ¿En qué puede influirle a una persona un diagnóstico de esquizofrenia?

El diagnóstico de esquizofrenia en el 90% de los casos es una sentencia de muerte en vida que se le hace a una persona. Yo apenas he diagnosticado esquizofrenia, porque no me atrevo. Hago como Kraepelin, para eso tengo tiempo. Si dentro de cuarenta años la persona ha desarrollado demencia, ya diré que era una demencia precoz, pero me espero esos años. Cuando un psiquiatra te diagnostica esquizofrenia ya no se dirige a ti, sino a la familia: les dice que lo que tiene su familiar es un problema muy grave, la persona ha quedado cosificada para toda la vida. Que, con un poco de suerte y con una medicación que es para siempre, se conseguirá que esté calmado y no haya sintomatología aguda, pero olvídense de que la persona funcione como funcionaba antes. Mi respuesta es esta, ahora saca tú las conclusiones de cómo influye esta situación.

Casi todo el mundo, en ciertos momentos de su vida, si le hubieran hecho una revisión psiquiátrica, podría haber sido etiquetado con algún trastorno. ¿Esta etiqueta es posible borrarla?

El que más y el que menos lleva su cruz. Si te pilla el psiquiatra en el momento en que la cruz está brillando, pues te quedas con un diagnóstico. Que yo sepa no hay un procedimiento para borrarla. En algunos casos no pasa nada; que me diagnosticaran la neurosis de angustia no ha tenido una trascendencia mayor en mi vida profesional y social. Pero, si me hubiesen diagnosticado esquizofrenia, entonces quizá hubiera tenido menos trascendencia, pero hoy automáticamente quedas invalidado. Si estás trabajando, te ponen de baja laboral, te piden una minusvalía y te conceden una pensión no contributiva por enfermedad mental. ¿Cómo se revierte todo eso después? No creo que haya un sistema oficial para eliminar un diagnóstico y mucho menos los efectos negativos que conlleva. Diría que no hay una normativa legislada para afirmar que un diagnóstico era erróneo y se deban eliminar completamente los datos. Sé de personas que están buscando la manera de conseguir un informe médico, psiquiátrico y psicológico, además de un abogado especializado, para conseguir la remisión de un diagnóstico por vía judicial. Aunque dudo si el juez puede pedir que se retire esa etiqueta diagnóstica; probablemente dirá que él no puede determinar si esa señora tiene o no esquizofrenia, que decidan los psiquiatras. En el fondo, es una opinión diagnóstica contra otra. Es una idea interesante en materia de legislación. Cuando podamos movilizarnos es un punto a tener en cuenta, establecer un sistema legal que pueda determinar que un diagnóstico desaparezca de todas las bases de datos de salud. Porque hoy en día te diagnostican esquizofrenia y a los diez días lo sabe todo el hospital, atención primaria y servicios sociales, todos los servicios gubernativos, la policía, etcétera. Eres un leproso en todas partes.

![]()

![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)